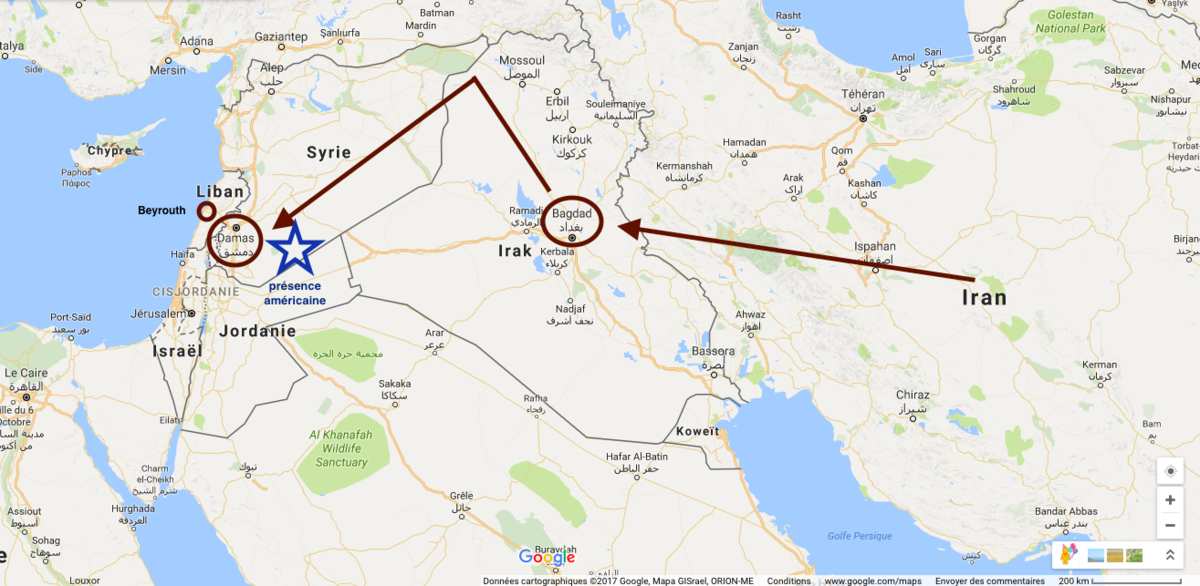

En décembre 2004, quelques mois avant que l’Irak ne se dote d’un gouvernement à dominance chiite, le roi Abdallah de Jordanie, allié des Etats-Unis, popularisait dans un entretien au Washington Post l’expression de « croissant chiite » pour mettre en garde contre la volonté de l’Iran d’étendre son influence vers la Méditerranée via Bagdad (Irak), Damas (Syrie) et Beyrouth Sud (Liban).

Une décennie plus tard, cet “axe chiite” tant redouté par les puissances sunnites est plus que jamais au cœur de l’actualité avec les guerres de Syrie et d’Irak. La situation précaire dans laquelle se trouve le Moyen-Orient procède effectivement d’au moins deux dynamiques. Il y a d’une part l’équilibre fragile né de la rivalité américano-russe alors que Washington est depuis plusieurs années affaibli par les guerres-fiascos du Golfe et que Moscou, historiquement attaché aux mers chaudes, y est devenu à nouveau un acteur central. D’autre part, la situation précaire au Moyen-Orient découle du bras de fer opposant Téhéran au monde sunnite comme à Israël et aux Etats-Unis. Enfin, il convient évidemment de ne pas oublier les enjeux énergétiques qui forment l’arrière-plan de cet affrontement multi-facettes.

Les deux phases de la guerre en Syrie

La guerre en Syrie, présentée principalement dans les médias comme “une guerre juste” contre l’Etat islamique, est d’abord et avant tout le fruit de ce double jeu de tensions. De 2011 à aujourd’hui, la première étape de cette guerre fut celle de la remise en cause du « nouvel ordre mondial » né des décombres de la chute de l’URSS en 1991. Un nouvel ordre dominé par une seule hyperpuissance, gendarme planétaire auto-proclamé, qui pouvait, du jour au lendemain, faire chuter un dictateur jugé soudainement récalcitrant ou infréquentable. La chute de Mouammar Kadhafi en 2011 fut l’ultime manifestation, triomphale mais paradoxale, de ce nouvel ordre mondial en forte déconfiture morale depuis 2001 et plus encore depuis l’invasion de l’Irak en 2003. L’intervention occidentale a entraîné la colère de la Russie et de la Chine, qui se sont senties à juste titre “jouées” par les occidentaux qui outrepassèrent très vite le mandat onusien qu’elles avaient consenti à donner à l’OTAN. Vladimir Poutine promit qu’on ne l’y reprendrait pas et commença à poser les bases d’une nouvelle réalité internationale que l’on connaît désormais par l’expression de “monde multipolaire”.

La résistance de Bachar el Assad depuis 2011, le soutien diplomatique puis militaire russe à partir de septembre 2015, enfin la stabilisation du régime syrien, aujourd’hui en voie d’achèvement est une première manifestation de ce « nouvel nouvel ordre mondial », dont la Chine devient également le garant discret mais essentiel. D’une certaine manière, en Syrie, Vladimir Poutine a d’ores et déjà obtenu ce qu’il voulait : la protection des intérêts stratégiques russes, avec notamment la base navale de Tartous, seul point d’accès russe en Méditerranée, et surtout un coin enfoncé dans le nouveau duel dominant qui s’ébauche entre Washington et Pékin et inquiète Moscou. D’où la volonté russe de rétablir et de préserver un dialogue particulier avec le pouvoir américain qui lui redonne le statut de grande puissance, politique et militaire, illustration d’un monde multipolaire où la communauté internationale ne se réduit plus à la réunion impuissante mais fanfaronnante de pays occidentaux, mais agit ailleurs et autrement, en l’espèce à Astana, capitale du Kazakhstan et lieu très symbolique des actuelles négociations de paix, entre Asie et Europe.

L’Est syrien, passage obligé pour le corridor iranien vers la Méditerranée

La guerre de Syrie est aujourd’hui entrée dans une seconde phase, où l’Iran apparaît davantage comme le cœur du cyclone. L’enjeu principal pour Téhéran est de réaliser un corridor terrestre qui lui permette de rejoindre la Méditerranée et de matérialiser cet axe chiite qui n’a qu’une existence politique, culturelle et religieuse très relative. En effet, si l’Irak est majoritairement composé de chiites, la majorité de ceux-ci habitent le Sud-Ouest du pays, l’Ouest et le Nord étant des terres sunnites (avec également des Kurdes au Nord). Quant à la Syrie, son appartenance à une entité culturelle chiite est encore moins évidente. La majorité de la population syrienne est sunnite. Mais depuis l’arrivée des baasistes au pouvoir en 1963 et surtout depuis le coup d’Etat de Hafez al-Assad en 1970, le pouvoir est aux mains des Alaouites, organisés autour du clan Assad. Néanmoins, cette ethnie est minoritaire (10 à 15% de la population totale), concentrée dans la région de Lattaquié au Nord-Ouest du pays, et représente une branche dissidente du chiisme, considérée par les Chiites eux-mêmes comme une secte presque ésotérique.

Il était donc essentiel pour Téhéran d’exercer son influence dans la région pour faire se concrétiser cette ouverture vers la Méditerranée. Le Hezbollah libanais, créé à la suite de l’intervention militaire israélienne au Liban de 1982, est probablement depuis cette date la principale incarnation pratique de cette stratégie extérieure iranienne et il sortira probablement renforcé de la guerre syrienne, autant par le prestige qu’il y aura gagné que par l’expérience et les compétences que lui aura apporté cette guerre.

Barack Obama, Donald Trump et l’Iran

Barack Obama avait beaucoup de défauts, à commencer par celui d’une certaine forme de mollesse diplomatique. Alors qu’il n’a jamais été un néoconservateur acharné – c’est tout à son honneur – le précédent président américain a eu beaucoup de mal à s’imposer face aux tenants de cette doctrine géopolitique, à l’image d’Hillary Clinton qui lui força la main en Libye. Face à la question russe, en Ukraine et en Syrie, Barack Obama a alterné entre reculade humiliante (armes chimiques en 2013) et aveuglement cynique (soutien aux djihadistes syriens ou aux nationalistes ukrainiens), dégradant dangereusement les relations entre Moscou et Washington, alors même qu’il souhaitait à son arrivée au pouvoir en 2008 procéder à un « reset » entre les deux pays.

S’il y a en revanche un dossier où Barack Obama a fait preuve d’un certain courage et de bons résultats, c’est bien davantage à l’endroit de l’Iran, avec la signature, en juillet 2015, d’un traité visant, dans le cadre du P5+1 (les cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU – Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis – plus Allemagne), à lever les sanctions économiques et financières contre Téhéran relatives au programme nucléaire iranien. C’était faire preuve d’une certaine “vision” que de se rapprocher de la Perse, ce vieil État du Moyen-Orient, si nécessaire à cette région pour sa stabilité et sa culture, si nécessaire surtout pour que Washington retrouve la politique qui fut la sienne jusqu’à 1979, celle d’une relation équilibrée au Moyen-Orient, sur « deux jambes », entre l’Iran chiite d’un côté et l’Arabie Saoudite sunnite de l’autre.

Il y eut dans la campagne présidentielle de Donald Trump beaucoup de bonnes choses, contrairement à ce qu’ont dit les éditocrates parisiens. Le magnat de l’immobilier remit au goût du jour des principes réalistes, osa briser le tabou de l’insanité que fut la guerre en Irak, montra du bon sens en rappelant qu’il fallait discuter avec Vladimir Poutine sans se boucher le nez et eut le courage de dire que si l’Etat islamique était vraiment une priorité, encore fallait-il arrêter de vouloir faire tomber Bachar al-Assad, comme le souhaitait Hillary Clinton. Mais, à côté de ce bon air réaliste, une zone d’ombre obscurcissait le discours de celui qui n’était encore que candidat. Voilà que Donald Trump souhaitait revenir sur le Traité de juillet 2015 levant les sanctions avec l’Iran ! La politique anti-perse du Donald était le grand danger, le point aveugle de sa campagne. Elle est aujourd’hui le grand écueil de la politique du président Trump, d’autant qu’elle signifie en miroir une alliance contre-nature toujours plus forte avec l’Arabie Saoudite, dont l’idéologie wahhabite mortifère a engendré Al-Qaïda et dont l’Etat islamique n’est que le double maléfique et spectaculaire.

Les objectifs de Donald Trump : détruire l’Etat islamique puis endiguer l’Iran

En visite en Arabie Saoudite les 21 et 22 mai, Donald Trump a qualifié la lutte contre le terrorisme de bataille entre le Bien et le Mal, à la manière d’un Georges W. Bush. Pour utiliser un qualificatif moins vague qu’une catégorie morale, le président américain a estimé que l’Iran attisait « les feux du conflit confessionnel et du terrorisme » et a appelé « toutes les nations » à « travailler ensemble pour isoler l’Iran ». Accuser l’Iran chiite de terrorisme quand on est soi même sur le sol wahhabite du Royaume saoudien et que des attentats djihadistes sunnites ensanglantent régulièrement l’ensemble des pays du monde est aussi pertinent que d’accuser en 2003 l’Irak, modèle de dictature laïque et nationaliste, d’être responsable des attentats du World Trade Center.

> Lire aussi : Premiers pas dans le vaste monde pour Donald Trump

Fait relativement rare avec le président américain plutôt brouillon, sa feuille de route est annoncée depuis longtemps. Le premier objectif stratégique très clairement explicité dans son programme présidentiel est de “détruire l’Etat islamique en 100 jours”. Le second également annoncé est d’endiguer l’Iran.

Certes, 100 jours pour vaincre Daech était un objectif de campagne donc par définition optimiste. Mais les Américains ont mis les bouchées doubles en Syrie et en Irak : l’Etat islamique ne cesse partout de reculer. A Mossoul, la coalition internationale a amorcé la dernière phase des opérations pour reprendre l’intégralité de la capitale irakienne du Califat. En Syrie, Donald Trump a fait le pari de soutenir massivement les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominés par les Kurdes pour reprendre Raqqa. Il y a quelques jours, ce fut la première fois que les combattants des YPG (la branche armée du parti kurde PYD) ont pu apercevoir à l’œil nu la capitale syrienne du Califat depuis les collines situées au Nord de celle-ci, qu’ils contrôlent désormais. Les forces spéciales américaines (mais aussi françaises…) ont activement pris part à la reprise de la ville et du barrage stratégique de Tabqa sur la route reliant Alep à Raqqa. En réalisant cette percée, les FDS s’assurent quasiment la reprise de Raqqa. L’éphémère projet des Turcs d’effectuer une percée éclair depuis l’extrême-Nord de la Syrie, entre les cantons kurdes d’Afrin et de Kobané, pour marcher jusqu’à Raqqa est mort né. D’abord parce que les Russes et les Américains s’y sont radicalement opposés. Ensuite parce que les Turcs ont eu le plus grand mal à reprendre avec les rebelles syriens (et islamistes !) qu’ils soutiennent la seule ville d’Al-Bab des mains de l’Etat islamique. Il reste aujourd’hui à l’EI un précaire corridor le long de l’Euphrate, avec quelques villes comme l’Est de Deir-Ezzor, Al-Quriyah, Al-Bukamal et Al-Qa’im à la frontière entre la Syrie et l’Irak. Au Nord-Ouest de Raqqa, la ville de Maskanah est en train de tomber aux mains de l’Armée syrienne tandis qu’en Irak, les milices chiites, l’Armée irakienne et les peshmergas kurdes ne cessent d’avancer. La stratégie de Donald Trump, beaucoup plus offensive et pragmatique que celle de Barack Obama, a été payante pour accélérer la chute de Daech. Mais le problème concerne davantage la suite…

Donald Trump est en train aujourd’hui de mettre en œuvre le second volet de sa stratégie, qui consiste à endiguer l’Iran chiite, au risque de dangereux incidents en Syrie avec Moscou, grand allié de Téhéran. Et ce alors même que le président Rohani, chef de file des modérés, vient d’être réélu en Iran. Si la situation venait à s’envenimer dramatiquement entre Washington et Téhéran, il n’est pas sûr que son successeur le soit autant. Les conservateurs auront beau jeu alors de faire passer les modérés, partisans d’une ouverture avec les Occidentaux, pour de dangereux collaborateurs du “grand Satan”.

A Riyad, les armements américains sont pointés vers Téhéran

Le premier élément qui montre que le président Donald Trump a initié la seconde partie de son projet diplomatique (endiguer l’Iran) concerne la politique saoudienne des Etats-Unis. Alors que Donald Trump, réaliste, avait déçu les pays du Golfe en ne reprenant pas à son compte la volonté d’une Hillary Clinton de faire tomber Bachar Al-Assad pour offrir le pays aux puissances sunnites, quitte à se froisser avec la Turquie néo-ottomane de Recep Erdogan en offrant la victoire de la lutte contre Daech aux Kurdes du PYD, le président américain vient de rassurer Ryad, allié historique des Etats-Unis, en signant lors de son voyage diplomatique des contrats commerciaux pour plus de 300 milliards de dollars, comportant un gros tiers de ventes d’armements, ainsi que des investissements saoudiens sur le sol américain. Ce qui permet à Donald Trump de répondre à ses engagements de campagne : les alliés des Etats-Unis paieront pour la protection de Washington. Commerce et investissements (plutôt que pétrole) contre sécurité. Le deal n’a pas vraiment changé depuis que le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud, fondateur du Royaume, ont signé le Pacte du Quincy sur le croiseur américain du même nom en 1945, même si les besoins de Washington en pétrole ne sont plus les mêmes depuis que les huiles de schiste ont permis aux Etats-Unis de devenir le premier producteur mondial d’or noir.

En alimentant Riyad en armes américaines, notamment en systèmes anti-aériens Patriot et antimissiles THAAD, Washington accentue les dépenses de défense d’un royaume dont la course aux armements est ostensiblement tournée vers Téhéran. Selon un responsable de la Maison-Blanche, les contrats d’armements signés par Donald Trump ont pour objectif de « soutenir à long terme la sécurité de l’Arabie saoudite et de la région du Golfe face aux menaces de l’Iran ». Ita Missa est : Washington envoie via Riyad un message très clair à Téhéran. Rappelons que, lorsqu’il fut question dans les années 1990, sous Bill Clinton, d’installer un bouclier antimissiles en Europe – ce qui est aujourd’hui le cas du bouclier THAAD qui s’installe progressivement en Roumanie et en Pologne –, les Américains se sont empressés de rassurer les Russes en leur promettant que le bouclier antimissiles n’était pas destiné à déstabiliser la capacité de dissuasion nucléaire de Moscou, mais à prémunir l’Europe contre des frappes provenant d’Etats « voyous » et « terroristes », au premier rang desquels, l’Iran. La rhétorique criminalisante et punitive est de retour !

Le Sud de la Syrie, terre de lutte entre Washington et Téhéran

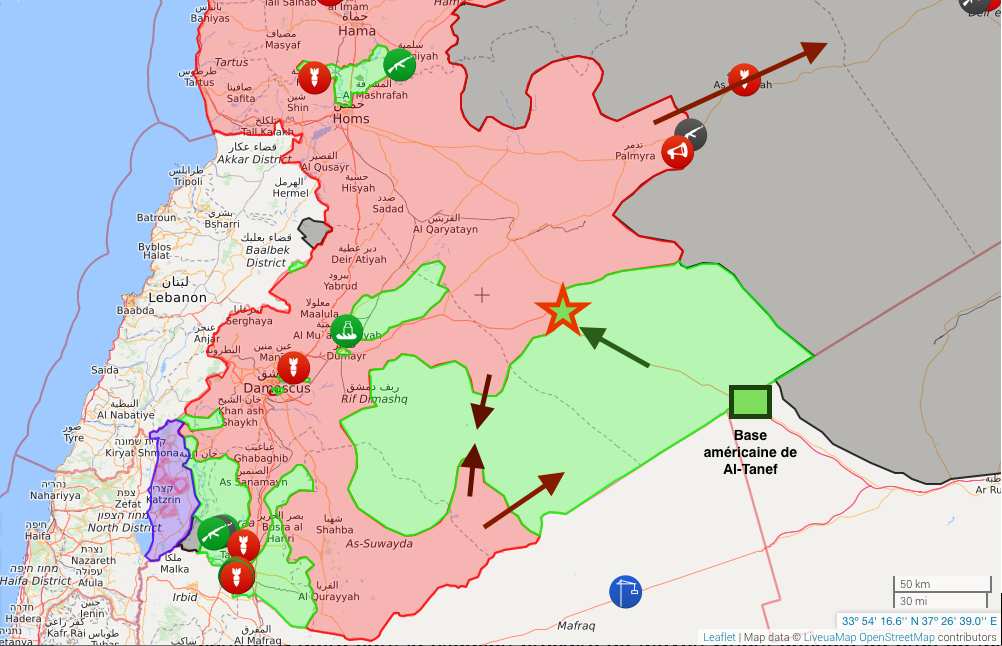

Le second élément de cette lutte américaine contre l’Iran concerne la Syrie, où les Américains soutiennent massivement les rebelles du Front du Sud, à la frontière avec la Jordanie et l’Irak. Le désert syrien, que l’on qualifiait jusqu’ici de « Syrie inutile », devient hautement stratégique, notamment pour Téhéran. Les Etats-Unis, en soutenant la rébellion syrienne, ne cherchent pas à abattre l’Etat islamique (les Kurdes et le régime s’en chargent), mais à contrer le projet iranien de corridor vers la Méditerranée. Ceci nécessite, pour être précis, quelques explications sur les objectifs politiques de Téhéran et sur les faits militaires qui se déroulent actuellement dans le Sud de la Syrie.

Dans l’objectif de réaliser un corridor terrestre vers la Méditerranée, l’Iran souhaite créer une route qui passe par l’Irak, où les milices chiites lui sont inféodées et dont le gouvernement à dominance chiite lui témoigne d’un certain soutien, et par la Syrie, dont l’Est est aujourd’hui aux mains de l’Etat islamique, même si celui s’écroule lentement. Pour Téhéran, il faut donc s’assurer d’une part que les milices irakiennes, qui vont de l’Est vers l’Ouest, puissent “tracer” une route chiite en Irak, et d’autre part que le régime syrien regagne l’Est de la Syrie.

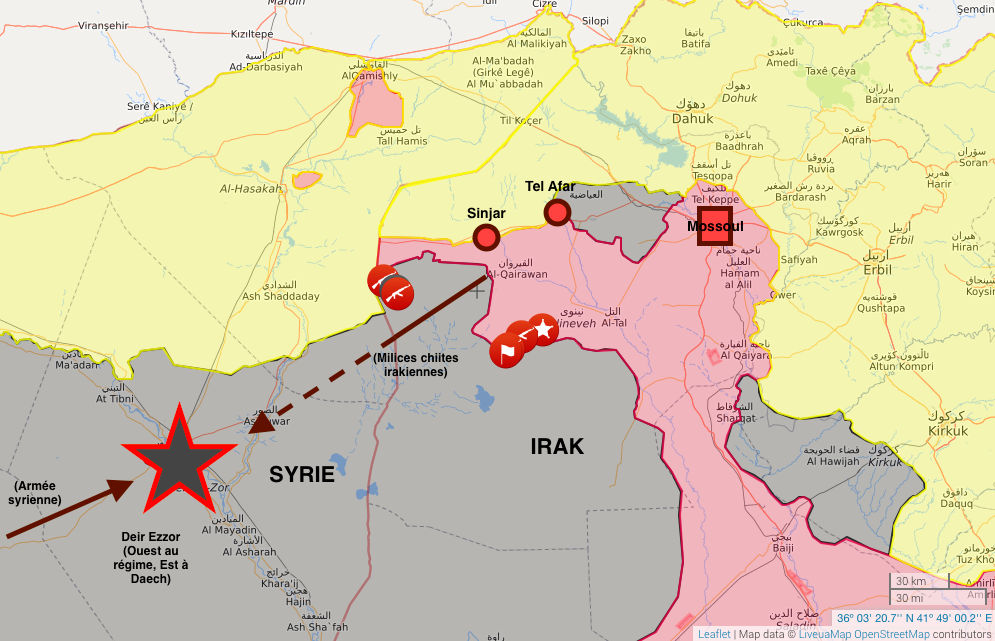

Petit détour par l’Irak

Dans le Nord de l’Irak, la route iranienne passe d’Est en Ouest par Shirqat, au Sud de Mossoul, par Tel Afar, à l’Ouest de Mossoul, et encore plus à l’Ouest par la ville de Sinjar. La ville de Shirqat étant déjà libérée, les milices chiites sont en train de reprendre à l’Etat islamique la ville de Tel Afar. Dans la région de Sinjar, ces milices avancent, mais les Peshmergas kurdes y sont également très implantés. Une fois atteint l’Ouest de l’Irak, la route iranienne franchit la frontière et passe en Syrie où l’étape essentielle est Deir ez Zor. L’Ouest de la ville est encore aux mains du régime, mais celui-ci se trouve encerclé par l’Etat islamique, qui en contrôle l’Est. Il est donc essentiel que le régime de Damas parvienne à réussir sa percée vers l’Est en partant de la cité antique de Palmyre pour rejoindre Deir ez Zor. Mais la libération de cette ville sunnite pourrait aussi venir de l’Est si les milices chiites irakiennes décidaient de franchir la frontière irakienne. Elles ont d’ores et déjà annoncé qu’elles se donnaient cet objectif. Les prochaines semaines diront si elles y parviennent.

La stratégie américaine au Sud de la Syrie pour couper la route iranienne vers la Méditerranée

C’est là que Washington et la Jordanie entrent en jeu. Les Américains ont compris que les poches rebelles qui se trouvent autour de Damas dans la Ghouta orientale ou dans Homs ne sont aujourd’hui d’aucune utilité stratégique tandis que le gouvernorat d’Idleb est quant à lui de facto contrôlé par l’ancien front Al-Nosra, donc par Al-Qaïda. Les rebelles encerclés de Homs et de Damas n’ont d’autre choix aujourd’hui que de rejoindre le régime de Damas ou de s’exiler vers Idleb (grâce aux échanges autorisés lors des négociations d’Astana), mais en tombant dans ce cas sous la houlette d’Al-Qaïda. Pour vaincre les ambitions iraniennes en Syrie, les Etats-Unis ont donc préféré s’appuyer sur la seule zone du pays où l’étiquette d’Armée syrienne libre (ASL) a encore une certaine signification. Il s’agit des rebelles du Front du Sud, qui se situent à la frontière avec la Jordanie et dans une moindre mesure avec l’Irak.

Dans cet immense Sud-Est syrien, désertique et largement inhabité, les rebelles dépendent de leur capacité à faire la jonction avec la Jordanie. Car les Américains ont constitué à Tanef, qui se situe à la frontière entre les deux pays, une base militaire d’où ils peuvent ravitailler, armer et former les rebelles. Depuis ce lieu, une route monte vers le Nord. Au bout d’une petite centaine de kilomètres, après une intersection, elle mène soit à l’Ouest vers Damas, soit au Nord vers Homs, soit à l’Est vers Deir ez Zor (par Palmyre). C’est cette intersection qui fait aujourd’hui l’objet de rudes combats. Les milices chiites soutenues par l’Iran, marchant de conserve avec l’Armée du régime syrien, sont en première ligne face aux rebelles syriens du Front du Sud, soutenus par l’armée américaine. Comme l’explique bien Fabrice Balanche : “Les rebelles soutenus par les Etats-Unis ont repoussé l’armée syrienne sur la route de Tanf. Cependant l’armée syrienne essaient d’encercler Tanef depuis le Jebel Druze et Palmyre. Si les rebelles ne peuvent plus sortir de la poche de Tanef, la base américaine deviendra inutile. L’arrivée des milices irakiennes à la frontière syrienne à l’Est montre leur volonté de reprendre la frontière syro-irakienne et ne pas l’abandonner aux rebelles pro-américains après la défaite de Daesh”. Et F. Balanche de préciser : “Les milices irakiennes ne veulent pas un affrontement direct avec les rebelles, elles n’auraient pas le soutien de l’aviation russe et syrienne. La solution consiste à enfermer les rebelles et s’ils s’aventurent un peu trop loin de Tanef, ils seront éliminés”.

Risque d’incidents américano-russes

Tel semble donc désormais l’enjeu pour le bloc Syrie/Russie/Iran : contenir les rebelles pro-américains autour de al-Tanef pour qu’ils n’empêchent pas le régime de reprendre l’Est syrien vers Deir Ezzor via Palmyre et de permettre ainsi à l’Iran de réaliser son corridor vers la Méditerranée. La situation est néanmoins dangereuse car dans cette entreprise s’opposent – indirectement – les Etats-Unis et la Russie. Une escalade est certes improbable, mais des incidents peuvent néanmoins se produire. N’oublions pas qu’en septembre 2016, des frappes aériennes américaines s’étaient “malencontreusement” trompées de cible à Deir ez Zor. Au lieu de toucher l’Etat islamique, elles avaient tué 62 soldats syriens. Une erreur qui ressemblait beaucoup à un coup de semonce… Plus récemment, après l’attaque chimique imputée (sans preuves) au régime syrien dans le gouvernorat d’Idleb, les Américains ont tiré depuis des destroyers situés en Mer Méditerranée 59 missiles de croisière Tomahawk qui ont visé la base aérienne d’Al-Shayrat dans le centre du pays, celle-là précisément qui permet au régime de mener des opérations aériennes dans l’Est syrien (la Russie n’y déploie que des hélicoptères). Un simple coup de semonce, car, en réalité, Washington avait prévenu Moscou et donc…Damas. Les dégâts ont par conséquent été limités.

> Lire aussi : Syrie : à qui étaient vraiment adressés les Tomahawk du président Trump ?

Beaucoup plus clairement encore, l’aviation américaine a bombardé le 18 mai les milices chiites irakiennes qui s’avançaient vers al-Tanef. On ne pouvait être plus clair. Les Russes se sont empressés de lancer eux aussi un voire deux coups de semonce. Le 1er juin, l’aviation russe a répondu en frappant les rebelles pro-américains sur la route d’al-Tanef. Moins directement mais tout aussi clairement, la Russie a visé la veille l’Etat islamique au Sud de Palmyre grâce au tir de quatre missiles de croisière Kalibr. Deux nouveaux bâtiments de guerre, la frégate Essen et le sous-marin Krasnodar étaient en Méditerranée pour rejoindre leur nouvelle base navale de Sébastopol. Sur le chemin, ils ont utilisé l’équivalent russe des Tomahawk.

Une frégate et un sous-marin russes ont tiré quatre missiles de croisière “Kalibr” sur des positions de Daech proches des rebelles pro-américains.

Si les Kalibr ont bien visé l’Etat islamique, ils ont touché une cible qui ne se trouve qu’à quelques dizaines de kilomètres de la zone tenue par les rebelles syriens pro-américains. Ces coups de semonce américains et russes visant à définir des lignes rouges réciproques et à constituer ainsi un équilibre au Sud de la Syrie ne sont pas sans danger. Le régime syrien et les milices chiites irakiennes sont peut-être en train de réussir à encercler al-Tanef, rendant la base américaine impuissante. Quelle sera la réaction américaine ? Quelle sera aussi la réaction américaine lorsque l’Armée syrienne, appuyée par l’aviation et les forces spéciales russes, marchera vers Deir ez Zor et arrivera à rejoindre les milices chiites qui se trouvent en Irak dans la région de Sinjar et qui pourraient elles aussi bientôt atteindre la frontière à la faveur du recul de l’Etat islamique ?

Et la France dans tout ça ?

Donald Trump est dans sa méthode beaucoup plus pragmatique que Barack Obama. Il l’est peut-être aussi dans sa détermination à atteindre son second objectif – endiguer l’Iran – qui est beaucoup plus important que le premier – détruire l’Etat islamique – aux yeux de l’establishment militaro-industriel américain. Dans ce jeu politique dangereux, où des leaders aux fortes personnalités s’affrontent, la voie de la France serait essentielle. Emmanuel Macron a fait preuve dans son discours d’une certaine fermeté. Il parvient également pour l’heure à incarner une fonction présidentielle profondément abîmée par François Hollande. Mais sera-t-il capable d’une vision stratégique lui permettant de ne pas se tromper de combat ? L’urgence aujourd’hui n’est certainement pas de tracer “une ligne rouge” pour répondre à une éventuelle frappe chimique, ce qui ne peut qu’encourager les provocations ou machinations et risque au contraire d’entraîner le président français dans le même mur que Barack Obama en 2013, président américain auquel il ne cesse d’ailleurs de se comparer in petto.

Il faudrait davantage qu’il porte son regard au loin, vers le désert syrien où l’Iran peut devenir l’objet de tensions maximales. La France, dont la Perse est une vieille alliée, aurait ainsi une occasion de revenir dans le jeu diplomatique iranien après le désastre de la diplomatie de Laurent Fabius, qui fut plus néoconservateur que les Américains eux-mêmes lors des négociations qui ont abouti au traité de juillet 2015 relatif à la levée des sanctions contre l’Iran. Puisque notre président – et c’est heureux – a des lettres, qu’il se souvienne des mots de Joseph Kessel après son premier reportage en Syrie en 1926 lorsque l’Armée française était aux prises avec la rébellion dans le Djebel druze dans le gouvernorat de Soueïda à l’endroit même par lequel le régime de Damas cherche aujourd’hui à encercler les rebelles pro-américains de Tanef : « Trop souvent, depuis la guerre, la France n’a pas su vouloir, dans un sens ou dans un autre. Qu’elle ne reste pas en Syrie entre deux chaises. La Syrie vaut la peine d’un grand effort. Le fait que déjà se montrent des prétendants à l’héritage du mandat français le prouve suffisamment. Mais, je le répète, mieux vaut abandonner la partie que de s’user à la jouer mal ».

Source : Caroline Galactéros, 03-06-2017

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé