C’était dimanche matin dernier, dans une auberge de Shawinigan. Devant une quarantaine de personnes qui étaient venues tenter de comprendre pourquoi ce peuple, le nôtre, ne fut jamais souverain, Roger Payette et son fils, Jean-François, n’en finissaient plus de fasciner et de frapper les esprits.

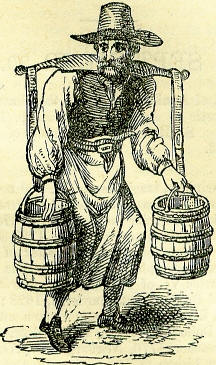

Ils veulent faire de ce fleuve «une cochonnerie», lança Roger Payette, un formidable pédagogue. Nous avons été des porteurs d’eau depuis le début de la Nouvelle-France, expliqua-t-il en substance, ensuite sous le régime anglais et sous le régime actuel issu de la Confédération de 1867. Jamais nous n’avons eu, en tant que nation, le pouvoir de décider quoi que ce soit de fondamental sur le plan politique; nous avons subi en nous rabattant sur la langue et l’identité; en renonçant au pouvoir suprême, le savoir agir sur le réel, le législatif. La Confédération de 1867, mal nommée puisqu’il s’agit en fait d’une fédération, donc centralisatrice par définition, imposée par les clercs sans consultation populaire, partagea les champs de compétence entre le pouvoir central et les provinces. Mais même les champs de compétence consentis (le choix du mot est bien réfléchi) sont assujettis au bon-vouloir fiscal du patron d’à côté, cet autre peuple qui décide à notre place ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Quand on est nés pour un petit pain…

La seule voie, le politique

Nous avons donc historiquement démissionné face à la seule chose qui peut encore nous réaliser, le politique. Que voulez-vous, on n’aime pas «la chicane»…

C’est là toute la démonstration développée et étoffée avec brio par le duo Payette. (1)

«(…) les communautés ne sont pas délivrées de leur responsabilité de veiller à leur avenir collectif. Refuser de disposer des moyens de se déterminer soi-même et confier à autrui son destin constitue une grave faute morale et une erreur de perspective ontologique.

Nul ne peut échapper à sa responsabilité parce que quoique nous fassions, nous nous déterminons toujours nous-mêmes. C’est le fondement de l’état de droit parce que c’est la loi de la condition humaine.

Croire pouvoir se déresponsabiliser de soi est un leurre. Croire pouvoir échapper au «dispositif» historique nous rendant imputables de nos actes devant l’humanité parce que nous croyons possible de nous déresponsabiliser de nous-mêmes est une chimère.

Exister, c’est choisir, et choisir, c’est se déterminer. » (2)

Aujourd’hui le Québec est malade de sa déresponsabilisation séculaire. Il est tellement malade qu’il est devenu un gros hôpital, comme le dit si bien Roger Payette. Un hôpital dirigé par trois médecins…

C’est comme pour le fleuve. Le premier ministre Couillard aura beau mettre de l’avant sept conditions pour autoriser la construction d’un port en eaux profondes pour superpétroliers, pour autoriser gratuitement le passage de ces navires chargés du pétrole le plus sale au monde, il n’aura pas le dernier mot. (Et il ne le veut sans doute pas. Cet homme se complaît dans l’esbroufe et la servitude pathologique.)

Quoi qu'il en soit, que l’on parle d’oléoduc ou de superpétroliers, nous parlons de transport. Et le transport est de compétence fédérale. Là-bas, dans l’autre capitale, on n’en a rien à cirer de l’avis du Québec. Point à la ligne. Si nous ne posons pas de gestes de rupture, les pétroliers et les oléoducs passeront. Et ils nous passeront sur le corps s'il le faut. Re-point à la ligne.

La dépossession

Pour un peuple, pour une nation, cela s’appelle la dépossession. Que le passage de ces superpétroliers sur notre fleuve fasse de celui-ci sur 700 km un marécage noir, cela importe peu aux gens de l’Alberta et d’Ottawa. Que ce fleuve soit un joyau et l’artère vitale du Québec, une belle autoroute bleue baignée de bélugas blancs, cela importe peu pour ceux qui s’engraissent à même notre soumission.

Pour Roger et Jean-François Payette, la volonté des Canadians – avec les complicités de vous savez qui – d’harnacher notre fleuve pour remplir leurs goussets est un exemple parmi tant d’autres de notre impuissance à assumer nous-mêmes notre destinée. Nous pourrions y ajouter, entre milles faits, les 92 blocages répertoriés par le Conseil de la souveraineté du Québec (aujourd’hui rebaptisé Organisations unies pour l’indépendance) dans son ouvrage «Forger notre avenir – Bilan des États généraux sur la souveraineté». Il ne faudrait pas non plus oublier de souligner à grands traits que la réforme thatchérienne du Québec des Couillard, Leitao, Coiteux et cie n’a d’autre fin que de gruger l’État québécois jusqu’à la moelle, pour reprendre une image on ne peut plus mordante et juste du chroniqueur du Devoir Jean-François Nadeau. (3)

La langue et l’identité, bien sûr! Je suis le premier à y tenir! Mais comme le souligne si bien Jean-François Payette, aucun des quelque cent pays et plus qui ont acquis leur indépendance depuis la création de l’ONU en 1947 ne l’ont fait pour la langue et la culture. Ils l’ont tous fait pour conquérir le pouvoir d’agir. Les pays d’Amérique latine, pour ne donner qu’un exemple, ne se sont pas libérés des jougs portugais ou espagnols pour préserver leurs langues. Ils l’ont fait pour occuper entièrement le champ du politique et assumer la totalité du pouvoir. Ils se sont pensés dans l’action.

Se penser dans l'action

Il en va ainsi du Québec. Nous aurons beau nous draper de l’identitaire, de la langue et de la culture, nous n’en resterons qu’à l’ornemental si nous ne nous pensons pas dans l’action, dans le politique. Il nous faut récupérer tout les leviers de l’agir. Nous pourrons ainsi nous occuper de notre langue et de notre culture mais aussi de tout le reste, en particulier de l’économie et de la façon dont nous voulons façonner notre société. C’est, soit dit en passant, la seule façon d’intéresser les néo-Québécois à ce projet grandiose. Ils doivent se sentir concernés par le devenir d’une nation, qui est après tout la leur, et par la nécessité de la construire pour eux et pour leur descendance. Qui oserait dire non à plus de richesse et à un vivre-ensemble plus harmonieux? Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

L’Assemblée générale du Conseil de la souveraineté, le weekend dernier, qui a pris pour nouveau vocable celui des Organisations unies pour l’indépendance (OUI-Québec), a déjà entamé ce changement de paradigme réclamé par beaucoup d’indépendantistes depuis avril 2014. Les assises d’une refondation de la pensée indépendantiste – ou d’un retour aux sources, devrions nous dire – ont été mises en place.

OUI-Québec élargit donc son caractère d’organisation parapluie de façon à trouver une position commune à tous les partis indépendantistes. La convergence est incontournable pour arriver à nos fins. La réflexion sur l’indépendance est désormais fondamentale. Un comité stratégique du programme sera chargé «d’actualiser l’argumentaire indépendantiste», d’assurer «la promotion d’une démarche constituante, fondée sur la souveraineté populaire». Le débat public sur l’indépendance sera alimenté en permanence et la réplique aux messages négatifs devra être vigoureuse grâce à la mise en place d’une «veille médiatique» assumée par des clubs OUI-Québec.

Le changement de paradigme

Outre la réalisation d’actions concertées, outre la mise en place d’un financement stable par la création prochaine d’une Fondation pour le OUI, l’approche ne devra plus être celle de l’attentisme et de la peur. Fini le temps des tournoiements autour du pot.

Sur le terrain, Vigile a constaté avec bonheur que ce changement de paradigme – c’est-à-dire le modèle de référence - a sérieusement commencé à prendre forme. La guerre au multiculturalisme – ce poison qui veut faire de nous un ersatz de peuple - que livre un Bernard Drainville, par exemple, est doublée d’une résistance à la déconstruction de l’État national que veut nous faire avaler le gouvernement de l’hôpital. Je pense que Martine Ouellet est aussi dans le camp du nouveau paradigme (4), ne serait-ce que par sa vision de la gestion de nos ressources naturelles.

Ce refus, également, d’un Pierre Karl Péladeau de se résigner un jour à la gouvernance provinciale est exemplaire, encore une fois, du nouveau discours qu’il nous faut intégrer. L’homme n’est pas intéressé à diriger une province. Il l’a dit sans détour. Peut-on être plus clair? Prenez-en note vous qui nous aimer à la condition que nous demeurions à genoux. C’est de ce pain que nous mangeons désormais… et il n’est pas petit.

Et pour que le courage aille jusqu’au bout de lui-même, pourquoi ne nous mettrions pas à considérer la formule de l’élection plébiscitaire, question de jeter aux orties une fois pour toutes la référendomanie? Faudra sérieusement tourner nos regards et toute notre attention vers la Catalogne dans les mois qui viennent.

Ici, le temps des porteurs d’eau s’achève, et celui des porteurs de pétrole ne doit pas advenir. Nous savons ce que nous devons faire.

___________

(1) «Ce peuple qui ne fut jamais souverain – La tentation du suicide politique des Québécois», par Roger Payette et Jean-François Payette, éditions Fides, Montréal 2013, 276 pages.

(2) Ibid, p. 110

(3) «Les radicaux libres», par Jean-François Nadeau, Le Devoir du 8 décembre 2014, page A3

(4) C’est par commodité que j’utilise cette expression car au fond ce qu’elle définit n’est pas nouveau dans le mouvement indépendantiste. Elle est incarnée depuis les origines par les Andrée Ferretti et d'autres de sa trempe qui ont refusé de tout temps avec conviction la voie de garage du «beau risque» et du «souverainisme de province», pour reprendre ici le titre du récent ouvrage de Simon-Pierre Savard-Tremblay.

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé