Être et n’être pas. Tout le sens du récit de Jean Désy tient en ce titre. Le médecin-écrivain, à l’instar de Tchekhov chez qui on sent parfois la même capacité à rendre crûment tant la misère que la beauté du monde, nous ouvre les pages d’une partie de son journal personnel écrit lors de courts séjours en tant que soignant à Salluit, en terres inuites.

Cette « chronique d’une crise nordique », c’est-à-dire la crise humanitaire et identitaire inuite, rappelle constamment l’auteur, est aussi en partie celle des sociétés postmodernes comme le Québec. Ce jeu de miroir est complété par des réflexions intimes sur sa propre existence, son vieillissement, sa pratique médicale et son nomadisme.

Mais le Nord subit encore plus fortement cette acculturation accélérée que le Sud étant donné sa plus grande fragilité. Le nihilisme et le relativisme, « qui sont de grands destructeurs d’à peu près toutes les balises culturelles, morales, civilisationnelles et sociétales », y frappent fortement.

Le médecin ne juge pas l’acculturation des Inuits, pas davantage qu’il ne cède au mythe du « bon Sauvage », encore si présent dans nos discours. Il admet, par exemple, que s’il se plaît tant dans la toundra, il est toutefois heureux de recevoir des nouvelles de son entourage par courriel. Pourquoi les Inuits s’en priveraient-ils ?

Comme une amie lui écrit dans un extrait de courriel qu’il retranscrit, ce qui frappe à la lecture du récit, « c’est le contraste entre la beauté du Nord-Nature (…) et la souffrance humaine qui l’habite ». Malgré la dureté du Nord, de son climat autant que de ses relations sociales, Désy s’y sent bien, mieux du moins qu’au Sud : « La toundra et même les villages parfois troublés m’ont paru cent fois plus sereins que cet univers urbain aux apparences policées, mais de plus en plus anxieux, sur le point d’exploser dans un grand boum de maladie sociologique ».

Il demeure que même si le Sud vit les mêmes problèmes que le Nord, il y a une énorme disparité entre les deux si l’on pense aux problèmes de santé publique, par exemple, alors que le Nord vit des éclosions de tuberculose et des vagues de suicide parmi les plus élevées au monde (le récit de Désy en est parsemé).

On s’étonne d’ailleurs de n’y voir transparaître qu’à petite échelle le colonialisme qu’on pratique encore, par ailleurs mis en images de façon magistrale par Robin Aubert dans Tuktuq, et qui rend la vie des Inuits insoutenable.

L’auteur n’est cependant pas dupe et critique le fait qu’une partie des profits engrangés par les entreprises du Sud au Nord soit directement remise aux individus plutôt qu’aux communautés, ce qui accentue la désolidarisation et l’acculturation. Une fois de plus cependant, si ce processus est plus criant au Nord, il se perçoit partout, comme l’indique le médecin lui-même : « Un colonialisme économique très réel existe encore au Nord, comme dans bien d’autres régions du Québec ».

Les Inuits ne sont toutefois pas que des victimes et Désy a raison d’affirmer à plusieurs reprises qu’ils devront prendre les rênes de leur destinée, seule façon de vivre dignement et de briser l’acculturation : « Il faut savoir inventer ses propres histoires pour accéder aux histoires de tous ». Voilà de quoi méditer pour les Québécois qui ne jurent que par Netflix.

L’auteur plaide d’ailleurs que « le meilleur des mondes ne peut provenir que d’une métisserie entre les forces nordiques et sudistes ». Les Québécois devraient aller dans le Grand Nord, dans une réelle « prise de contact intime avec le territoire », loin des virtualités d’Internet, afin de rappeler aux Inuits « à quel point leur univers est plus que magnifique ».

Or, ce contact avec la nature, nous l’avons perdu ici même, dans le Sud, comme le montre d’ailleurs parfaitement Tuktuq grâce au contraste entre les chasseurs inuits, si sûrs de leurs gestes, et le personnage incarné par Aubert, si maladroit et seul en forêt. Et nous avons nous-mêmes tant de difficulté à nous rappeler à quel point nous pouvons être magnifiques…

Le récit de Désy sonde cependant la réalité encore plus en amont que l’acculturation et que le relativisme postmoderne. Il interroge notre rapport à la nature et à la culture alors que le second terme supplante le premier : les gens, au Nord comme au Sud, sont pris dans « leur incapacité à agrandir leur champ de liberté, à se libérer des miasmes d’une civilisation dorénavant créée en partie selon des règles proposées par Internet ».

C’est pourquoi Désy questionne sa liberté de nomade entre le Nord et le Sud, entre la médecine et la littérature, entre le « coureur de froid » et le professeur, entre la jeunesse de ses rêves et la vieillesse de son corps, entre le suicide et la présence au monde, entre être et n’être pas.

À la manière d’un anthropologue, il cherche ce qui manque à notre monde : « Comment retrouver, comment recréer des lieux de culte où la spiritualité, si essentielle à l’harmonie, partout, dans le Nord comme dans le Sud, pourrait avoir libre cours ? »

Nos sociétés souffrent d’un manque de sacré et devraient avoir un plus grand souci esthétique et poétique. La poésie, affirme-t-il en sachant ce que cette phrase peut avoir de naïf et d’idéaliste, permet de se reconnecter au monde naturel et spirituel : « L’humanité ne pourra continuer à s’éloigner indéfiniment des forces animales, aériennes et terrestres, celles des eaux, des glaces, du ciel, des nuages et des neiges ».

En cette époque de réchauffement climatique, il est bon de se rappeler notre animalité profonde et le besoin de communier avec la nature, tant au Nord qu’au Sud. Désy n’hésite pas à plaider pour l’interdépendance de la nature et de la culture : « Une partie de l’avenir de notre pays dépend des espaces de virginité où le climat est rude, plus que rude, mais où il est encore permis d’espérer ».

Mais la nature est plus que l’environnement. On nous dit qu’il faut sauver l’environnement, comme si nous en étions exclus, alors qu’il convient d’abord de refaçonner notre rapport à la nature, qui nous inclut. Ce qu’il faut sauver, c’est la possibilité d’avoir un rapport nature/culture qui comprend l’environnement.

Il faut retrouver, comme nous l’enjoint Désy, la nature qui guérit, qui caresse, mais aussi qui défie et délaisse. La nature drue et rêche qui rappelle l’obligation première de la solidarité pour la survie humaine, comme la nature qui émeut, qui rend la vie acceptable et rappelle l’ordre du temps et la place de l’humain.

Je veux bien que l’on s’éduque à sauver la planète, à devenir des citoyens écoresponsables. Mais chercher à diffuser plus de culture, même humaniste, viendra-t-il changer notre rapport nature/culture ?

S’inspirant de Camus, Désy réfléchit à l’absurde et au suicide, tant celui d’une personne que celui de l’humanité. « Nous vivons ainsi le temps des grandes villes. Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence : la nature, la mer, la colline, la méditation des soirs », écrivait justement Camus dans L’Été, à des lieues de l’hiver de la nordicité. Et pourtant, la réflexion demeure la même : la nature comme fondement de l’humanité et comme condition de la culture.

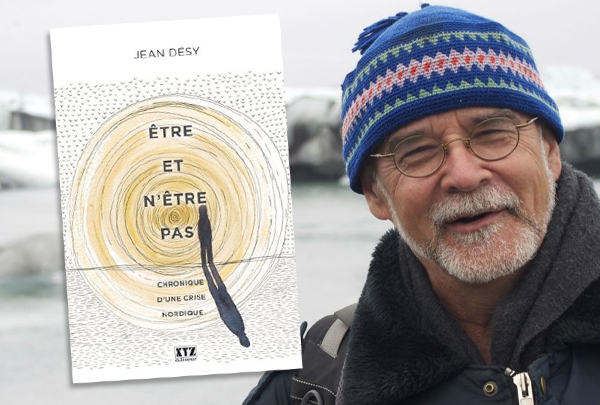

Jean Désy, Être et n’être pas. Chronique d’une crise nordique, Montréal, Éditions XYZ, 2019.