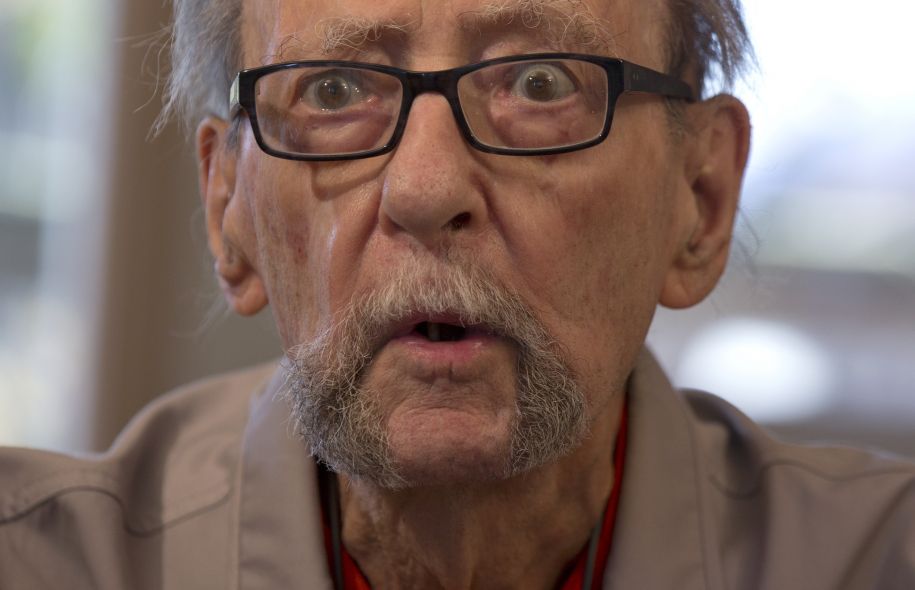

Le physicien centenaire Pierre Demers, qui s’est battu toute sa carrière pour la survie de la science en français, dénonce un « défaut d’intérêt » pour cette lutte chez les universitaires du Québec. Si les vulgarisateurs réussissent à remettre le français en avant, les chercheurs en sciences naturelles et sociales semblent emprisonnés dans les normes de publication scientifique anglophone de leur milieu.

En 2014, seulement 0,5 % des publications scientifiques des chercheurs québécois dans des revues internationales ont été faites en français dans le domaine des sciences naturelles et médicales et 9,4 % en sciences humaines et sociales, rapporte Vincent Larivière, chercheur à la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante.

Cela représente un recul de 14,3 points de pourcentage depuis 1980 en sciences naturelles et médicales et de 25,6 points de pourcentage en sciences humaines et sociales. Ce sont plutôt les revues locales qui permettent la survie de la langue de Molière.

« En science, la langue française [subsiste] par la vulgarisation, et de façon admirable. Il y a les manuels, les livres de base, qui sont également fort bons, reconnaît M. Demers. Mais il y a un défaut d’intérêt » chez les chercheurs qui entraîne un manque de publications scientifiques récentes dans la langue de Molière, dénonce-t-il.

« Plus on va vers les études avancées, à la fine pointe de la recherche, plus les lectures sont à un grand pourcentage en anglais », renchérit Louise Dandurand, présidente de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).

Jean-François Daoust, candidat au doctorat en science politique et chercheur à la Chaire de recherche en études électorales de l’Université de Montréal, a observé cette situation en entrant aux cycles supérieurs.

Les lectures données dans ses cours de maîtrise en science politique à l’Université de Montréal étaient « à 90 % en anglais », alors qu’au baccalauréat, elles étaient presque toutes francophones, affirme-t-il.

Le physicien qui a contribué à l’invention de la bombe atomique voit se créer un cercle vicieux. « Les ressources de raisonnement [en] langue française qui sont disponibles ne sont pas utilisées lorsqu’on formule et qu’on pense les problèmes scientifiques dans une autre langue. » Pierre Demers craint que cette sous-utilisation décourage la publication francophone.

Poussés vers l’anglais

Même s’ils reconnaissent l’importance de protéger leur langue, les jeunes chercheurs se sentent obligés de publier dans la langue de Shakespeare.

« La science parle anglais, lance Jean-François Daoust. On est poussés à écrire [nos articles scientifiques] presque exclusivement dans cette langue. Ce n’est même pas de l’ordre du 50 % français et 50 % anglais. On n’a pas le choix. Si on veut avoir un travail plus tard, il faut s’ouvrir aux universités du reste du Canada et du monde. »

« C’est publish or die, dans des revues grandement reconnues, presque toutes anglophones », indique Maxime Pelletier, lui aussi étudiant au doctorat en science politique à l’Université de Montréal.

La situation est la même en biochimie, reconnaît Borhane Annabi, directeur de la Chaire de recherche en prévention et traitement du Cancer de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Ça permet de rendre nos recherches accessibles mondialement. »

Comme M. Demers, le directeur observe toutefois une amélioration dans l’accessibilité aux livres de base de biochimie en français.

Conscientes de la réalité des chercheurs, les universités ont préféré adopter des politiques linguistiques souples. L’UQAM « incite fortement » ses chercheurs, lorsqu’ils « communiquent leur expertise sur la scène publique », oralement ou par écrit, à diffuser leurs résultats prioritairement en français ou, du moins, à « accompagner leur texte d’un résumé substantiel en français ».

À l’Université de Montréal, la politique linguistique leur demande de livrer leurs communications scientifiques « dans la langue dans laquelle il est naturel de le faire compte tenu de leur discipline, de leurs réseaux scientifiques, lectorats et auditoires ». Quant aux lectures données dans les cours, le matériel pédagogique doit être présenté en français « dans la mesure du possible ».

Mme Dandurand estime que ces compromis sont inévitables. « On ne peut pas demander aux universités — qui croulent déjà sous le fardeau des dépenses — ni aux étudiants de traduire les articles. »

Lorsque l’objet d’étude du chercheur est local, la pression de publier en anglais est beaucoup moins grande, affirme néanmoins Frédéric Parent, professeur de sociologue à l’UQAM, qui étudie le Québec.

La pression est alors « construite », suggère-t-il. « Ces normes “de prestige” peuvent être remises en question. On publie en anglais pour avoir de la reconnaissance dans notre domaine, mais l’objectif [quand l’enjeu est local], c’est surtout d’être lu ici. Il faut se poser la question : pourquoi faisons-nous de la recherche ? »

Vitalité

La survie de la science en français passe plutôt par la création « de plus en plus de liens avec les autres pays francophones pour maintenir cet espace de construction et de discussion » francophone, croit la présidente de l’ACFAS.

Les universités de langue française abondent dans ce sens et tentent d’accueillir un maximum d’événements internationaux francophones.

Pour le physicien Pierre Demers, ce n’est pas suffisant.

SCIENCES NATURELLES ET SOCIALES

Plaidoyer pour la publication scientifique francophone

Le physicien Pierre Demers invite les chercheurs québécois à faire plus d’efforts pour leur langue

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé