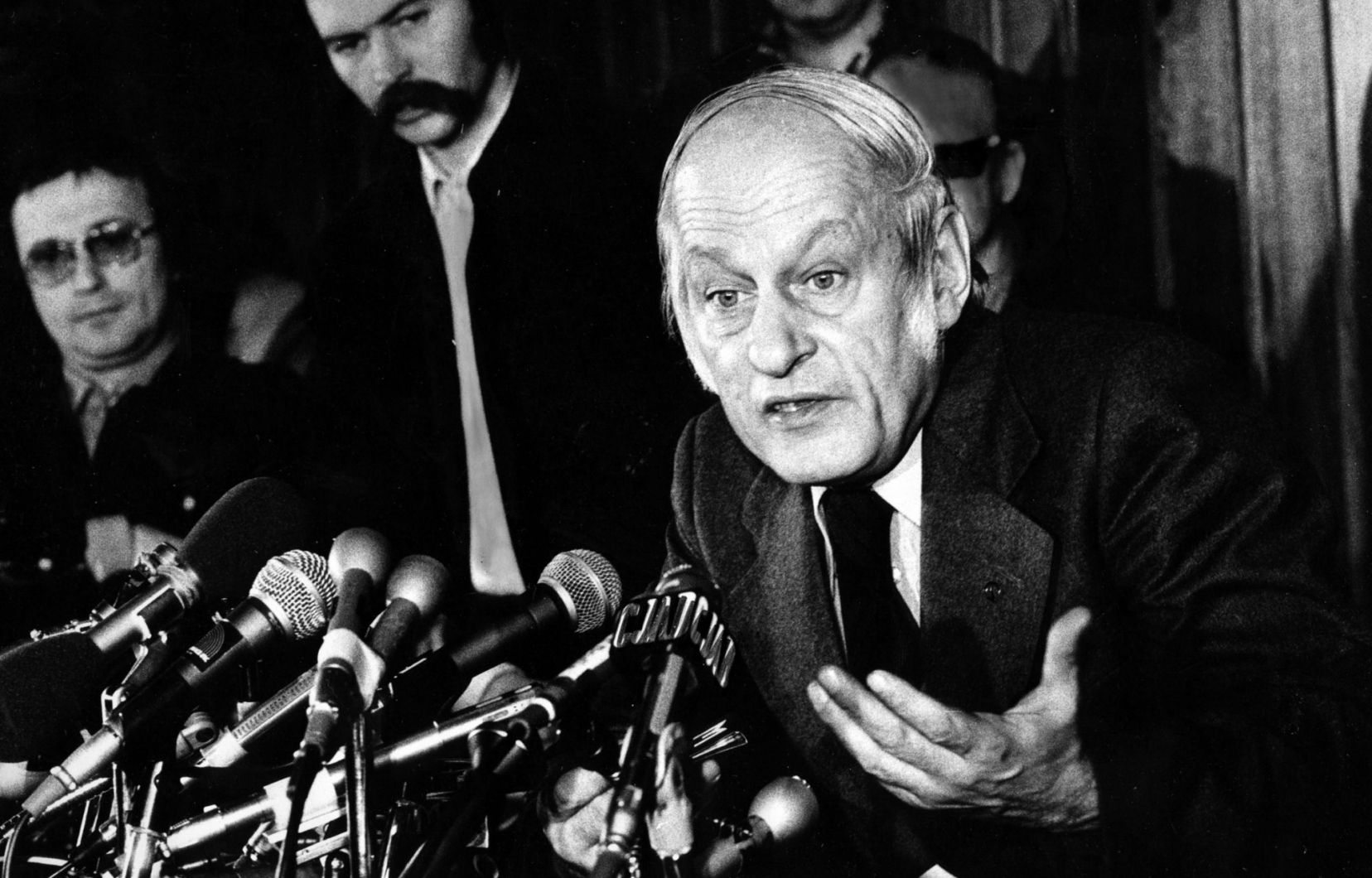

« Si j’ai bien compris, mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire “à la prochaine fois”. » Au soir du 20 mai 1980, c’est ainsi que René Lévesque entrevoit, selon son usage fréquent du conditionnel, l’avenir immédiat suite au résultat référendaire. Il parle alors devant des milliers de sympathisants rassemblés au Centre Paul-Sauvé. Beaucoup sont en larmes.

Les sondages prédisaient la défaite depuis le début. René Lévesque soutiendra après coup qu’il avait néanmoins hâte de faire campagne, qu’il était bien dans sa peau, rapporte son biographe Pierre Godin. Ses amis immédiats ont tous conservé le sentiment qu’il savait parfaitement d’avance « que les carottes étaient cuites », affirme Godin. Alors pourquoi avait-il foncé néanmoins ?

« Lévesque apparaît presque soulagé après coup », soutient en entrevue au Devoir l’historien Jean-Charles Panneton, auteur de deux ouvrages récents consacrés à l’ancien ministre libéral devenu le chef du Parti québécois. « Au conseil des ministres, après la défaite, Lévesque refuse de faire un bilan, d’analyser la campagne. Je vois des qualités importantes chez Lévesque. C’est indéniable. Mais quand, comme historien, on regarde son action de près, il apparaît un peu brouillon. Le référendum, on dirait qu’il l’a fait pour s’en débarrasser. On sent qu’il voulait surtout gouverner, administrer le Québec au quotidien. »

Ce sont 59,56 % des citoyens qui rejettent la proposition portée par Lévesque. « Je dois vous dire que c’est dur, ça fait plus mal, ça fait mal plus profondément que n’importe quelle défaite électorale, et je sais de quoi je parle », affirme le premier ministre au soir du 20 mai.

En fait, « pour beaucoup de Québécois, la position défendue par René Lévesque ressemble plutôt à une formule bizarre de fédéralisme renouvelé, baptisée souveraineté-association », explique l’historien Panneton. « Les Québécois se disent que si, au bout du compte, c’est pour ne rien changer vraiment — comme l’affirmaient plusieurs ministres péquistes au cours de la campagne référendaire — aussi bien faire confiance au premier ministre canadien, qui est le mieux placé après tout » pour réformer le Canada, puisque c’est de cela qu’il semblait s’agir. Pierre Elliot Trudeau affirmait d’ailleurs que le Non était un Oui au changement. Mais lequel ?

Du bon usage des référendums

Lévesque avait demandé à son ministre Robert Burns, dans un effort global d’assainissement de la vie politique et démocratique, d’examiner partout à travers le monde ce qui se faisait en matière de consultation populaire. Le référendum, le nouveau gouvernement l’envisageait comme un outil démocratique moderne auquel une société devait avoir le droit de recourir.

« Les deux comités parapluies étaient inspirés de l’expérience britannique », analyse l’historien Jean-Charles Panneton. « La mécanique du référendum était très bonne, mais la loi était mal fignolée. Il était naïf de croire que le gouvernement fédéral allait s’y soumettre. La loi est démocratique, mais seulement si tout le monde joue le jeu ! Sinon, elle ne donne rien. » Et le premier ministre Trudeau n’était pas du tout intéressé par cette loi, constate l’historien. « Les fédéraux n’ont pas du tout hésité. Jean Chrétien disait carrément qu’il n’était pas tenu de respecter cette loi. »

Ce qui est étonnant est le manque de préparation pour gagner ce référendum. On n’a pas fait grand-chose pour gagner en matière d’énergie, de discours.

Dans son discours de défaite, au soir du 20 mai, René Lévesque fait part de sa déception à l’égard du non-respect des règles démocratiques régissant cet exercice référendaire, même s’il reconnaît les résultats consécutifs au cadre que le Québec s’est donné. « En attendant de voir ce qui s’ensuivra, cette victoire du Non, même si je dois le répéter, parce qu’on s’en souviendra de ce point de vue là, […] est peu reluisante sur le plan du contenu, comme sur celui des méthodes et en particulier, cette campagne scandaleusement immorale du fédéral lui-même ; cette campagne par laquelle on a piétiné, sans la moindre hésitation, toutes les règles du jeu que nous nous étions données entre Québécois, cette victoire du Non, malgré tout, il faut l’accepter », explique Lévesque dans son discours.

Le lendemain, en Abitibi, l’agriculteur Hauris Lalancette est interrogé devant la caméra de Pierre Perrault pour un plan de ce qui deviendra un film de Denys Arcand baptisé Le confort et l’indifférence. Personnage haut en couleur, Lalancette a déjà l’habitude de se confier sans filtre au documentariste Pierre Perrault. Il incarne, dans tous les films où il apparaît, une forme de sagesse populaire décomplexée. À sa façon, c’est-à-dire sans façon, il résume Lévesque : « Ça fait aussi mal que de reconnaître, cent ans plus tard, que Louis Riel avait raison. Parce qu’hier, des coups de Louis Riel, il y en a eu en masse. […] On calculait pas que le loup soit si vorace. »

Telle est la question

Plusieurs analystes jugent la question référendaire de 1980 tortueuse, alambiquée, certainement trop longue.

Louise Harel était alors vice-présidente du Parti québécois. « Est-ce que la longueur ou la complexité de la question elle-même fut pour quelque chose dans cette défaite? » se demandait-elle hier, quarante ans plus tard. « À la marge seulement. Remarquez qu’il n’y avait eu que monsieur Parizeau et moi pour voter contre sa formulation en comité restreint. »

Avant le début de la campagne, le camp du oui pointait le nez à seulement 30 % dans les sondages. La campagne rapide avait permis à tout le moins, expliquait Louise Harel, de faire un gain de 10 %. Trop peu. Trop tard.

Un manque de préparation ?

La question référendaire matérialise un programme politique en deux temps, selon les plans stratégiques déployés, à la fin de l’année 1979 seulement, au nom d’un étapisme que personnifie le ministre Claude Morin, bien que celui-ci soit loin d’être le seul à défendre cette avenue auprès de René Lévesque.

« Ce qui est étonnant est le manque de préparation pour gagner ce référendum », constate Jean-Charles Panneton à la suite de ses recherches. « On n’a pas fait grand-chose pour gagner en matière d’énergie, de discours. » Voulait-on vraiment parler de la question de fond ? On parlait en fait très peu depuis l’élection de 1976, constate-t-il. « On dira même à Jacques Parizeau de se tasser, d’en parler moins. On va commencer à en parler vraiment seulement en 1979. La volonté de préparer le terrain, d’expliquer le fond de l’affaire, est absente. Marcel Léger, qui est l’organisateur, dira après coup que Lévesque est allé à ce référendum comme s’il s’agissait d’une simple élection », sans avoir compris la nécessité de faire un important travail de fond préalable. « Or, Lévesque avait devant lui Trudeau, qui lui n’avait jamais arrêté de parler de questions de fond », selon ses perspectives.

Se le référendum avait été victorieux, des négociations avec le gouvernement fédéral se seraient enclenchées. Et le gouvernement québécois promettait de soumettre les résultats de celles-ci à la population à l’occasion d’un second référendum. De la poudre aux yeux, rétorquent les ténors du fédéralisme canadien.

Le camp du Non est en principe placé sous la gouverne de Claude Ryan, l’ancien directeur du Devoir, devenu chef du Parti libéral. Mais Ryan est vite laissé en plan par Trudeau, lequel va bientôt occuper tout l’espace. « Trudeau était en pleine verve. Il a été exceptionnel. Même Pierre Bourgault le reconnaissait. Et Lévesque, pendant ce temps, l’a sous-estimé », conclut l’historien Jean-Charles Panneton.