Nous lançons une invitation à des collaborateurs pour cette rubrique Le Devoir d’histoire, qui sera publiée une fois par mois. L’exercice consiste à décrypter un thème d’actualité grâce à une comparaison avec un événement ou un personnage historique.

Pour comprendre la crise d’Octobre, qui a eu lieu en 1970, il ne faut pas sous-estimer le rôle des procès politiques de la décennie 1960 et de la guérilla judiciaire menée pour obtenir la reconnaissance du statut de « prisonnier politique ». L’impact de la sentence démesurée imposée à Pierre-Paul Geoffroy aura été un élément déclencheur de l’offensive de l’automne 1970 pour libérer 23 prisonniers felquistes, alors que les prises d’otages en Amérique du Sud font l’actualité.

La mobilisation pour la libération des prisonniers politiques québécois commence dès l’arrestation, en juin 1963, des personnes soupçonnées de participation au premier réseau du Front de libération du Québec (FLQ). André Laurendeau, dans son éditorial du 12 juin 1963, écrit qu’« aux yeux d’une grande partie de l’opinion, ce qui se passe au palais de justice, c’est une parodie de la justice ».

La condamnation à la pendaison de François Schirm et d’Edmond Guénette, le 21 mai 1965, après un raid qui coûte la vie à deux personnes, suscite, en raison de sa sévérité, la colère d’indépendantistes qui voyaient dans cette sentence un traitement réservé aux criminels de droit commun.

Un groupe important de personnalités québécoises et françaises dénonce l’imposition de ce traitement pour les délits politiques. En France, le code de procédure pénale accorde à l’époque un régime spécial aux prisonniers accusés de délits de nature politique.

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

L'auteur Robert Comeau

Procès-spectacle

Les polémiques québécoises autour du statut des prisonniers politiques atteignent un degré sans précédent avec l’arrestation de Pierre Vallières et de Charles Gagnon.

À la suite de l’attentat, en mai 1966, à la fabrique de chaussures La Grenade, alors en grève, causant le décès de la secrétaire du patron, et après la mort du jeune militant du FLQ, Jean Corbo, en juin, la police, croyant à la complicité de Vallières et Gagnon, se met à leur recherche. Ils s’étaient rendus aux États-Unis pour nouer des liens avec les Black Panthers.

En septembre 1966, apprenant l’arrestation à Montréal de membres de leur réseau, Vallières et Gagnon vont manifester devant le bâtiment de l’ONU à New York, où ils sont arrêtés. Pendant un mois, ils font la grève de la faim afin de faire connaître la lutte révolutionnaire pour l’indépendance du peuple québécois. Ils sont ensuite déportés à Montréal pour y subir leur procès.

Ils sont incarcérés à la prison de Bordeaux pendant plus de trois ans, leur procès étant continuellement reporté. Celui de Vallières est repoussé sept fois. Il est accusé d’avoir incité par ses écrits à la perpétration d’attentats à la bombe.

Gagnon subit quatre procès, qui se terminent par deux acquittements, un désaccord des jurés et une condamnation pour conspiration. Il est finalement libéré en février 1970, avant d’être arrêté de nouveau au début de la crise d’Octobre.

L’impact de ces procès des deux intellectuels révolutionnaires les plus en vue au Québec est énorme chez la jeunesse contestataire.

Ceux qui assistent à ces procès sont souvent révoltés par les propos méprisants de certains juges à l’endroit des idées politiques des accusés. Le spectacle auquel donnaient lieu ces procès devient une réelle école de politisation.

Pour une grande partie de l’opinion publique, il était difficile de croire aux accusations criminelles portées contre ces intellectuels. Le comité d’aide au groupe Vallières-Gagnon, fondé en novembre 1966, dénonce l’arbitraire du système judiciaire et mène une vigoureuse contestation politique avec l’appui de militants syndicaux et de progressistes mobilisés face aux gestes de répression qui se multiplient sous le gouvernement Bertrand et son ministre de la Justice, Rémi Paul.

Sentence démesurée

Le 1er avril 1969, au procès de Pierre-Paul Geoffroy, la sentence du juge André Fabien frappe comme un coup de canon au palais de justice de Montréal : 124 fois l’emprisonnement à vie. Ce jugement est un record dans l’histoire du Commonwealth. En plus des 124 chefs se rapportant aux bombes, il faut ajouter 5 ans pour chacun des 5 autres se rapportant à la dynamite.

Le jeune de 24 ans accepte de plaider coupable à tous afin de protéger ses camarades, dont il refuse de révéler l’identité. Au prononcé de sa sentence, il ne bronche pas et fait le signe de la victoire à l’intention de quelques rares témoins du procès expédié en moins de trois semaines.

Nombreux sont-ils à trouver la sentence démesurée, car comment pouvait-on accuser un individu à 124 fois la prison à vie sans qu’il y ait eu mort d’homme ?

Le procès suit quelque 31 attentats à la bombe commis dans la métropole au cours des six mois précédents. Cette escalade de la violence atteint un sommet avec la bombe qui explose à la Bourse de Montréal, causant des dégâts évalués à près d’un million de dollars.

Ce procès se tient après les incidents violents de Saint-Léonard et la grande manifestation de « McGill français » du 29 mars 1969. À l’automne, le mouvement d’opposition à l’Union nationale s’accentue avec la grande manifestation devant le parlement pour dénoncer le bill 63.

Le 7 novembre 1969, plus de 3000 manifestants descendent dans la rue pour réclamer la remise en liberté des prisonniers politiques. Sur les pancartes figure le portrait de Geoffroy, et certains crient « SOS-FLQ ».

Le comité organisateur jouit de l’appui du Conseil central de Montréal de la CSN, de la Ligue d’intégration scolaire, du Front de libération populaire et du Mouvement de libération du taxi. Quelques jours plus tard, la Ville de Montréal adopte un règlement interdisant les manifestations. En décembre 1969, à la demande de Trudeau, un enquêteur de la GRC, John K. Starnes, identifie 21 organisations au Québec susceptibles de provoquer des affrontements violents.

Sur le plan international, les luttes de libération nationale prennent de l’ampleur en Amérique du Sud, et des mouvements radicaux contre la guerre du Vietnam et la ségrégation raciale voient le jour aux États-Unis. La guérilla urbaine se développe. Les prises d’otages se répandent en Amérique latine.

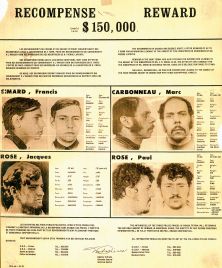

Photo: Archives Robert Comeau

À la barre d’accusation, Pierre-Paul Geoffroy, lors de la comparution devant le commissaire aux incendies.

Le coup du siècle

Le juge André Fabien croit accomplir le coup du siècle en assénant cette sentence totalement disproportionnée. Il explique : « Il faut que les compagnons de Geoffroy et ceux qui auraient des velléités de suivre son triste exemple soient, par la sévérité de la sentence, craintifs à la pensée d’un châtiment identique. Il faut que cette peur puisse les détourner pour toujours de ces opérations de terrorisme. » Cette approche, qui s’avérera catastrophique, reçoit beaucoup d’appuis chez les libéraux favorables au ministre de la Justice, Jérôme Choquette.

Le Parti québécois, par la voix de son exécutif, y va d’une condamnation sans appel de la violence politique, qualifiant de « meurtriers » ces jeunes idéalistes dévoyés. « Le plus triste, c’est qu’ils se prennent sans doute pour des précurseurs et des héros, alors qu’ils ne sont que de pauvres types. »

Geoffroy de répondre : « Ce n’est pourtant pas difficile de comprendre pourquoi on pose une bombe à la Bourse ou dans une compagnie dont les employés sont en grève depuis des mois, […] mais on n’ose pas s’aventurer dans l’analyse de mes motivations politiques. Je ne suis pas un anarchiste, mais on m’a traité comme tel. » Pour lui, seules des actions offensives violentes peuvent à cette étape amorcer le mouvement qui viendrait à bout du système, selon son interprétation du processus révolutionnaire, une conception encore peu critiquée par la gauche post-Mai 68.

Parmi les réactions, mentionnons celle du président du Conseil central de Montréal, Michel Chartrand, qui affirme : « Les dynamiteurs et terroristes n’ont pas engendré la violence. C’est elle qui les a engendrés. »

Pour bien des gens, cette sentence du juge Fabien renforce l’impression que ce qu’on appelle justice n’est que l’instrument servile de l’élite politique et financière.

Le député libéral Bona Arsenault a ce commentaire surprenant : « Pour supprimer les bombes, supprimons les problèmes qui les provoquent. »

Puis, dans l’ombre, une poignée de militants déterminés, isolés mais solidaires, formule l’idée de forcer la libération des prisonniers politiques québécois grâce aux prises d’otages.

Entre septembre 1969 et août 1970, on compte 13 cas d’enlèvements de dirigeants politiques dans six pays d’Amérique latine. Aux États-Unis, des banques sont la cible de plusieurs attaques à la bombe signées par l’organisation Weather Underground.

Au Québec, un communiqué d’un nouveau réseau FLQ annonce : « Nous vengerons l’emprisonnement du patriote Pierre-Paul Geoffroy. » Au cours des six premiers mois de 1970, deux complots en vue de l’enlèvement de personnalités politiques échouent, le premier visant le consul d’Israël à Montréal, le deuxième, le consul des États-Unis.

Six militants sont arrêtés, dont François Lanctôt. Son frère Jacques, qui est arrêté, puis libéré sous cautionnement, entre dans la clandestinité. Avec d’autres membres des futures cellules Libération et Chénier, ils préparent l’offensive d’octobre 1970 pour libérer les 23 prisonniers politiques, ce qui constitue leur premier objectif.

Après Octobre

Après la crise, le terrorisme québécois est jugé inefficace ; il est condamné tant par Gagnon, qui travaille à la mise sur pied d’un parti ouvrier révolutionnaire, que par Vallières, qui rallie le PQ. On assiste à la chute honteuse du juge André Fabien.

Lors de sa nomination en 1969 comme juge en chef, celui qui est connu comme « l’avocat de la pègre », Me Raymond Daoust, lui rend hommage, le qualifiant de « juriste intègre et d’une rare compétence ».

Or, en 1977, à la suite d’une enquête policière, ce « juriste intègre » et moralisateur est accusé d’avoir reçu d’importants pots-de-vin et d’avoir caché des sommes appréciables sous un faux nom, ce qui l’a contraint à démissionner.

> Lire la suite de l'article sur Le Devoir

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé