« 35 000 » ? « 40 000 » ? « 50 000 » ? La campagne électorale a pris la tournure d’une véritable guerre de chiffres sur la quantité d’immigrants que le Québec devrait accueillir. Un débat que plusieurs considèrent comme stérile et qui camoufle des décennies d’échec des politiques d’immigration.

Régionalisation, francisation, intégration. Les partis ont multiplié leurs promesses en immigration autour de ces thèmes pendant la campagne électorale. Mais ils en parlaient déjà il y a plus de trois décennies. En 1990, dans l’Énoncé de politique en matière d’immigration, le gouvernement libéral d’alors soulignait l’importance de préserver le français au Québec et parlait déjà de régionalisation pour soutenir le développement économique et « faciliter l’intégration des nouveaux arrivants ».

Or, la régionalisation n’a pas fonctionné, la francisation est un échec, comme l’a démontré la vérificatrice générale l’an dernier, et l’intégration des immigrants au marché du travail est toujours un immense défi. En quoi le Québec a-t-il failli ? « On ne peut pas dire qu’on a complètement raté l’immigration, mais selon le contexte politique et économique, ça varie entre échecs et succès », soutient Micheline Labelle, sociologue émérite de l’UQAM qui a beaucoup étudié les politiques d’immigration dans une perspective historique.

Au fil des ans, le Québec a néanmoins réussi à rapatrier d’importants pouvoirs appartenant au fédéral, notamment celui de sélectionner ses immigrants de la catégorie économique — ceux de la catégorie réfugiés et réunification familiale relevant toujours d’Ottawa. En 1991, sous les libéraux, l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration, conclu entre Barbara McDougall et Monique Gagnon-Tremblay, les deux ministres de l’Immigration, consacrait définitivement ces pouvoirs au Québec par des transferts fédéraux.

Problèmes dans la sélection

Mais si le Québec a désormais le privilège de sélectionner ses travailleurs qualifiés, encore faut-il que le processus soit adéquat. Anne Bernard, qui a travaillé près de quarante ans dans la fonction publique et qui a terminé sa carrière comme conseillère à la sélection au ministère de l’Immigration, a connu la machine de l’intérieur.

Son constat ? Les gouvernements ont tranquillement laissé aller la sélection, sans en corriger réellement les travers. Par exemple, au cours des cinq dernières années, tous les professionnels qui rencontraient les travailleurs qualifiés immigrants en entrevue, afin d’évaluer leur admissibilité, ont été éliminés. Cette étape importante permettait pourtant de « planter le décor » et d’ajuster les attentes des immigrants, dit-elle.

De plus, le critère de l’« adaptabilité », qui permettait d’évaluer la connaissance que possédait un immigrant du marché du travail et du Québec, a vu son importance graduellement réduite, pour finalement ne plus valoir aucun point.

Immigrer sans parler français

Les ratés du processus de sélection ont eu, au fil des ans, des impacts directs sur la francisation. Avant 2011, la grille de sélection accordait des points pour le français, même pour un niveau très sommaire. Cela permettait à l’immigrant de se soumettre à un test avec des questions telles que « comment vous appelez-vous ? », « qu’avez-vous fait en fin de semaine ? », pour obtenir le petit nombre de points qui lui manquait pour se qualifier. « On a fait ça pendant des années, jusqu’à ce que Diane De Courcy [ministre de l’Immigration pendant le gouvernement péquiste de 2012-2014] exige l’atteinte d’au moins un niveau intermédiaire avancé pour pouvoir avoir des points », soutient Mme Bernard.

Autre biais de sélection : les domaines de formation. Le Québec produit une liste des emplois en manque de main-d’oeuvre, assortis d’un nombre substantiel de points. « C’est ce critère qui vient le plus déjouer le français dans la grille », avance Mme Bernard. Il est donc toujours possible, si notre score est très haut dans les autres critères, de nous qualifier sans avoir besoin de parler la langue de Molière.

D’ailleurs, pour les immigrants économiques de la sous-catégorie des « investisseurs », l’exigence de parler le français, ne serait-ce qu’un peu, est encore inexistante. Même chose pour les travailleurs temporaires, régis par Ottawa, qui finissent par échapper à cette exigence.

Échec de la régionalisation

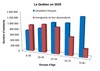

Quant à la régionalisation, elle est demeurée un voeu pieux. Montréal et sa région accueillent encore aujourd’hui environ 85 % des immigrants, alors que c’était 87 % il y a trente ans. « Ça n’a jamais marché, même si dans les années 1980-1990, dans tous les énoncés politiques, on parle de la pertinence d’envoyer les immigrants en région », soutient la sociologue Micheline Labelle, connue pour ses positions souverainistes. « S’il n’y avait pas de structures d’accueil suffisantes et de communautés organisées […] les gens revenaient à Montréal. »

Pour Anne Bernard, sans mesures particulières pour les attirer ou les contraindre, les immigrants n’iront pas s’installer en région. Lorsqu’elle les recevait en entrevue, elle constatait effectivement que plusieurs d’entre eux n’avaient pas cette intention. La majorité ne pouvait même pas situer le Québec sur une carte vierge du Canada. « Alors, leur demander de pointer une région… »

Rien pour aider, le gouvernement libéral a fermé ces dernières années tous ses bureaux régionaux d’immigration. Depuis, impossible pour les fonctionnaires du ministère de l’Immigration, désormais centralisé, de savoir ce qui se passe avec l’intégration sur le terrain, avait dénoncé la vérificatrice générale. Le gouvernement Couillard a récemment indiqué qu’il allait les redéployer.

Les défis de l’intégration en emploi

Un beau principe que celui d’arrimer le domaine d’emploi d’un nouvel arrivant aux besoins des entreprises d’ici, croit Mme Labelle, anciennement titulaire d’une chaire de recherche en immigration à l’Institut d’études internationales de Montréal. Mais face aux besoins criants, le processus d’immigration demeure tellement laborieux. « Ce ne sont pas tous les gouvernements qui ont voulu pratiquer l’emploi réservé, parce que choisir un immigrant pour venir combler un besoin spécifique ne se fait pas en quelques semaines. »

La surqualification des immigrants est aussi un problème, car, certes, le Québec a besoin d’ingénieurs et de médecins, mais pas que de ça. Sur le site d’Emploi Québec, la liste des 97 emplois pour lesquels les besoins sont les plus criants en présente un grand nombre qui ne requièrent pas d’études supérieures. « On cherche toujours le fameux soudeur ou le mécanicien en machinerie. Mais ce ne sont pas eux qui postulent. En quatre ans au ministère, si j’en ai rencontré une dizaine, c’est beau. »