À l’heure de l’ubiquité des échanges numériques, dans un contexte où les conventions culturelles sont battues en brèche, la cité se meurt faute d’oxygène. Il ne demeure qu’un vague agrégat d’intérêts disparates mettant en scène des acteurs qui meublent l’espace civique comme des potiches. La médiation n’est plus le lot des clercs d’autrefois : les grands prêtres du spectacle médiatique arbitrent aux différents qui ne manquent de se multiplier alors que le « vivre ensemble » n’est plus qu’une vague chimère. Il convient de rassembler les gens autour d’événements construits comme autant de célébration vides de sens, le temps de célébrer une fête païenne ou chrétienne travestie en journée de la consommation, le temps d’une fugace fuite en avant.

Les rituels de la cité ont été confisqués par Hollywood

Les médias, comme l’ancien bréviaire de nos pères et mères, scandent le temps de la liturgie d’une société de la consommation qui a chassé tous les rituels qui marquaient d’une pierre blanche les fondations de la cité. Il n’y a presque plus de naissances, encore moins de baptêmes à célébrer; alors pourquoi ne pas se concentrer sur la naissance des stars du monde du spectacle qui, à l’instar des certains astres fugaces, ne font que passer le temps de nous distraire de nous-mêmes. Les récoltes se font rares : toujours moins de fêtes paysannes destinées à célébrer la corne d’abondance des produits d’un terroir laissé en friche entre les mains des promoteurs immobiliers. Plus personne ne se joint à la cohorte des foules venues assister au mouillage d’une embarcation qui transportera les pêcheurs vers le large. Chacun de son côté, prostré devant son site pornographique, pourquoi prendre la peine de rencontrer des partenaires afin de tisser des relations qui culmineront par un mariage ? Une autre célébration qui disparaît de la carte … sauf pour les vedettes d’Hollywood qui célèbrent de nouvelles épousailles au moment de changer leur garde-robe, entre deux saisons de tournage. Plus de baptêmes, presque plus de mariages et jusqu’aux enterrements de nos aïeux qui sont proscrits par cette société narcissique qui refuse de célébrer les moments charnières qui permettaient à la cité de se retrouver au gré de rituels qui survivaient à l’effondrement des empires.

Oubliez les personnages historiques, les Saints et les autres symboles qui étoffaient la Geste de la nation. Il n’y a plus rien à célébrer, hormis les potins des stars d’Hollywood qui respirent à notre place. Nous vivons par procuration au gré d’une représentation mimétique qui n’est qu’un théâtre du simulacre, puisque le temps de la cité s’est arrêté. Il s’agit d’une authentique glaciation de la vie humaine, dans un contexte où la programmation du monde inorganique vient de réussir un véritable coup d’état envers les « très riches heures » de nos antiques sociétés.

La résistance et la reconstruction

Véritable libre-penseur, philosophe avant la lettre, Hannah Arendt s’est penchée sur la catastrophe d’une postmodernité qui semble être le tombeau d’une humanité privée de son terreau. C’est avec La Condition de l’homme moderne, publié en 1958, qu’elle marque un grand coup en nous faisant prendre conscience de l’avancée de ce totalitarisme technocrate qui menace jusqu’à la raison d’être de toute société humaine. Disciple de Martin Heidegger, Arendt se penche, comme les fées du berceau, sur les modalités de l’AGIR qui fondent l’existence dans le creuset de l’humaine condition. Heidegger, le dernier des hellénistes classiques, célèbre la pensée de ces présocratiques qui avaient, déjà, mis en garde l’humanité contre les puissances démoniaques d’un hubris laissé à lui-même. Manifestement en porte-à-faux face à l’idéalisme hégélien, Arendt ambitionne de jeter les bases d’une « anthropologie politique » susceptible de nous aider à détricoter la condition humaine. Paul Ricoeur n’affirme-t-il pas qu’ « il faut lire Condition de l’homme moderne comme le livre de la résistance et de la reconstruction ». Mais, résister à quoi et comment reconstruire, serait-on tentés d’ajouter ?

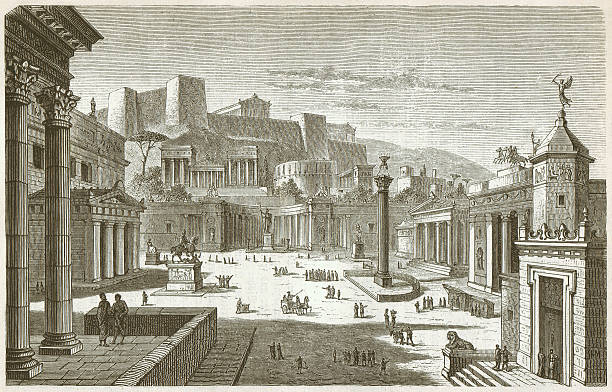

Arendt travaille d’arrache-pied sur les fondamentaux de cette vita activa qui permet à l’humanité de se perpétuer à travers le temps et l’espace. Rejetant toutes conceptions essentialistes qui représenteraient la nature de l’homme en faisant abstraction de son vécu en société; elle ne tombe pas, non plus, dans le piège d’un déterminisme qui, à l’instar de notre actuelle théorie du genre, stipulerait que l’homme est un être conditionné par son milieu ou par une représentation culturelle. C’est en accomplissant ses œuvres que l’homme permet à son être de se manifester. L’Homo faber agit sur son environnement, se projette dans son vécu et protège une liberté qui est tout sauf une vue de l’esprit. Déjà, son mentor, Heidegger, avait compris que le totalitarisme de la société techniciste menaçait de ravir à l’humanité jusqu’au souvenir d’une liberté perdue à force d’être coupé de toutes les racines de l’anthropos. Arendt télescope sa pensée du côté de la polis athénienne du Ve siècle avant notre ère. C’est au cœur de l’antique cité grecque qu’ont été forgées les bornes qui séparaient le domaine privé et le domaine public, alors que l’oikos – la maisonnée – était un lieu sacré, inviolable, distinct des débats qui présidaient aux destinées de la polis.

Un foyer familial violé

Notre modernité tardive, avec son machiavélisme froid, a détruit la maisonnée de nos pères et mères pour y substituer une agora concentrationnaire qui menace toute forme d’intimité. Véritables ilotes, sans attaches, ni liens filiaux, les consommateurs laissent le soin à une caste de politicards de présider aux destinées d’une polis pervertie par les forces du grand Capital. À contrario, les patriotes de l’antique cité grecque participaient à la magistrature d’un pouvoir qui n’avait pas été confisqué par des métèques, c’est-à-dire des forces extérieures à la cité. La polis représente, in fine, la prise de la parole au sein d’une agora qui rassemble tous les citoyens libres qui composent cette authentique société. L’oikos représente le lieu de l’intimité familiale, un espace en soustraction vis-à-vis de la polis, véritable matrice de la naissance et du travail nécessaire à la survie biologique. En outre, l’espace familiale est le lit d’une tradition propre à une lignée qui tentera de s’illustrer au cœur des débats qui président aux destinées de la cité. La cellule familiale, de l’aveu de Arendt, représente « un lieu que l’on possède pour s’y cacher ». Voilà pourquoi l’oikos est inviolable, malgré le fait que ses membres fassent partie de cette cité qui représente l’espace des échanges humains. Le vivre-ensemble n’est possible qu’au gré de la symétrie démocratique, d’une participation de tous aux affaires courantes de la polis, alors que l’intimité familiale, l’oikos, permet au citoyen de se ressourcer auprès des membres de son clan.

Les penseurs de la lucidité postmoderne, de Arendt à Francis Cousin, en passant par Guy Debord, posent un diagnostic incontournable sur nos sociétés moribondes à l’heure de l’ubiquité des médias tout-puissants. Le propre d’un univers concentrationnaire c’est d’éliminer la distinction entre l’intime et le public, pour que plus personne ne soit en mesure de prendre la parole et d’apporter sa pierre à l’édification d’une société épanouissante. Pendant que les politiciens professionnels monopolisent l’espace public, les consommateurs se réfugient dans un cocon préfabriqué – cocooning – qui n’a rien à voir avec une cellule familiale puisque l’état s’occupe de règlementer toutes les facettes de la vie de couple, prenant en charge les enfants et règlementant jusqu’aux usages domestiques pour finir par prendre en charge l’intimité de chacun. L’état totalitaire postmoderne viole les citoyens qui sont devenus des esclaves par consentement.

Paradoxalement, Arendt et consorts ont, dans un premier temps, excité la curiosité de cette gauche soixante-huitarde qui ambitionnait de révolutionner les rapports en société. De nos jours, ce sont les nouveaux conservateurs – combattant le néolibéralisme sous toutes ses formes – qui s’emparent de cette pensée féconde afin d’être en mesure de se forger des outils de combat effectifs et pérennes. Puisque le néolibéralisme ambitionne de briser toutes les frontières du langage humain, laissant au langage machine le soin de baliser l’espace transactionnel pour le plus grand profit des flux informatiques. La circulation de l’INFORMATION ne supporte aucune prise de parole au sein d’une agora qui a été transformée en parquet par les marchands du temple. C’est le Capital qui prend la parole à travers ses médias autorisés, lesquels permettent à la caste des politicards de venir y donner leur représentation factice.

Restaurer l’intimité du foyer

Ceux et celles qui se réclament du patriotisme ont très bien compris qu’il est minuit moins cinq. Dans un contexte où l’argent liquide sera bientôt retiré de la circulation et à une époque où les citoyens n’ont plus aucun mot à dire sur les destinées de leur cité moribonde, un nombre croissant de résistants est conscient qu’il devient urgent de préserver ce qui reste de la cellule familiale. Puisqu’à défaut de participer aux affaires de la polis, le néo-citoyen peut se donner les moyens de restaurer l’intégrité de son milieu de vie immédiat, tout en tissant des liens de proximité et d’entraide avec d’autres résistants face à cette impitoyable centrifugeuse que constitue le grand Capital prédateur. Il semblerait que les maîtres de la Banque soient des émules de Platon, cet ancêtre de la Maçonnerie spéculative qui percevait le philosophe comme un être supérieur à celui qui s’occupait de la chose politique. D’ailleurs, la cité utopique préconisée par Platon devrait, dans le Meilleur des mondes, être dirigée par une caste de philosophes-rois. Cette pensée délétère inaugure un distinguo entre la praxis et la theoria, dans un contexte où le commun des mortels est ravalé au rang d’un animal laborans, véritable esclave au service d’une élite de prédateurs qui, seule, a le droit de présider aux affaires et aux destinées de la cité.

Si, à l’époque de la cité hellénique classique, seuls les citoyens libres avaient le droit de participer aux affaires de la cité – les femmes et les esclaves en étant interdits d’office – il n’empêche qu’une part substantielle du corps social avait « droit de cité ». De nos jours, seuls les professionnels de la politique – et leurs auxiliaires des médias – agissent comme représentants de ceux qui ont véritablement « droit de cité ». Le subterfuge est cynique puisque les payeurs de taxes sont ponctionnés par une caste de prévaricateurs faisant semblant de représenter la piétaille qui travaille ou qui chôme, c’est selon. La cité ayant été confisquée par les agent du Capital, le génos – tradition familiale basée sur l’occupation du territoire par une population donnée – sera liquidé au moyen de l’augmentation continue des flux d’immigrants, de l’augmentation vertigineuse des prix de l’immobilier et de la destruction des fondations pérennes de la famille. Privé de son oikos et n’ayant plus aucun droit de parole effectif au sein des affaires de la cité, le consommateur de la postmodernité n’est définitivement plus un citoyen. De fait, les femmes et les esclaves mâles se disputent au beau milieu des restes fumants de cette polis détruite par les nouveaux citoyens de l’hyperclasse technocratique.

La perte du monde commun

Jean-Claude Poizat, dans son opuscule intitulé « Hannah Arendt – une introduction », ne coupe pas les cheveux en quatre lorsqu’il affirme que « … la modernité nous renvoie à l’expérience de la perte du monde commun. Or, au-delà de la dimension historique, cette expérience porte atteinte à deux conditions fondamentales de l’existence humaine : l’appartenance au monde et la pluralité ». En effet, il faut être en mesure de préserver nos liens de filiation – l’intimité de la cellule familiale – si l’on souhaite pouvoir participer aux destinées d’une cité qui, normalement, représente le DIA-LOGOS en action. D’où l’importance pour l’Imperium d’éradiquer toutes traces de cultures authentiques, ce qui inclut le langage et ses manifestations. Le philosophe et théologien Paul Ricoeur, à travers ses études sur l’altérité – ou rapport à la différence – estime que le propre du totalitarisme absolu c’est d’abolir toutes les bornes qui agissaient comme des sas permettant de préserver l’intimité de l’être, condition essentielle d’une authentique communication. Le monde commun c’est l’espace public où il est possible de partager un part de soi avec autrui, de faire connaissance et de nouer des liens féconds et durables. Le civisme représentant, donc, une prise de conscience citoyenne qui, seule, permet de bâtir les fondations d’une cité qui ne soit pas concentrationnaire.

On parle du « commun des mortels », afin d’identifier ceux et celles qui composent les fondations de la cité. La plèbe ne représente pas un agrégat d’esclaves incultes; à contrario ce terme réfère à l’humus, c’est-à-dire ceux qui cultivent la terre. Le monde commun c’est l’espace où les patriciens – oublions la confrontation entre patriarcat et matriarcat – peuvent se rencontrer afin de partager les fruits de la terre et de présider aux affaires courantes de la polis. L’homme postmoderne « hors-sol », coupé de ses racines, est comparables à un ilote corvéable à merci puisqu’il ne participe plus d’un génos effectif. Son identité lui est conférée par son numéro d’assurance sociale et sa marge de crédit. Hors du lexicon informatique, l’humanoïde ne représente plus rien : sa liberté est déterminée par son pouvoir d’achat et rien d’autre. À tout moment, la Banque peut lui couper les vivres et le déposséder de cette identité factice qui lui permettait de nouer des liens transactionnels avec d’autres consommateurs aliénés comme lui.

Le droit de parole

Tout le monde parle, tout le temps, sur son portable et les internautes éructent des commentaires disgracieux sur les médias sociaux qui ne sont que des perchoirs à perroquets. Ce babil incessant trahit l’énorme angoisse qui pèse sur le monde actuel, dans un contexte où les citoyens ne participent plus aux débats politiques. Même la classe politique ne préside plus vraiment aux destinées de la polis; elle se contente de jouer sa partition au beau milieu d’une agora qui a été transformée en amphithéâtre médiatique. La classe politique donne le la, alors que les commentateurs et autres chroniqueurs de l’air du temps improvisent à partir de cette partita pipée. Les consommateurs se chargent de faire circuler les racontars du jour, tout en les ponctuant avec force éructations. La machine à rumeur s’emballe et, au même moment, les donneurs d’ordres passent leurs commandes sur les parquets des grandes places boursières. C’est le Capital qui tient le crachoir.

Jean-Pierre Vernant, dans « Les origines de la pensée grecque », souligne que « le système de la polis, c’est d’abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir ». C’est ce qui explique l’importance accordée au fait de « tenir parole » chez les peuples primitifs. « Donner sa parole » signifie que le locuteur implique toute sa personne dans son discours et qu’il ne sert point d’obscurs intérêts qui agissent par procuration. L’orateur de la Grèce antique prend la parole afin d’apporter sa pierre à l’édification d’une polis qui ne peut se concevoir sans la participation effective de ses constituants, les citoyens.

Concluons sur ce passage de Jean-Claude Poizat qui nous rappelle que « l’égalité de tous les citoyens devant la loi se mue en participation effective à toutes les magistratures du pouvoir. Un tel régime politique implique, en particulier, que l’action politique des citoyens soit une action sans modèle et en quelque sorte improvisée, par opposition au travail productif qui est une activité réservée au spécialiste et qui requiert un savoir particulier – comme c’est le cas chez l’artisan ». Il n’y a pas à dire, la caste politicienne ne sert à rien, sinon qu’à ponctionner les finances publiques et à tenir lieu d’interface qui brouille la communication au profit d’un Capital qui a tout loisir de mener ses projets à terme. Étienne Chouard, économiste et politologue iconoclaste, a parfaitement raison de proposer d’élargir le spectre de la participation citoyenne aux affaires de la cité; ce qui pourrait, in fine, conduire à une marginalisation de la classe politique telle que nous la connaissons.

Le commun des mortels – tous les hommes et les femmes qui participent à « l’être du monde » – ne doit plus accepter cette démocratie représentative qui n’est qu’un des rouages de la grande machination du monde de la « politique spectaculaire », pour paraphraser Guy Debord, notre mentor. Ce n’est plus la rue qu’il faut occuper : la plèbedevrait revêtir ses plus beaux atours et investir l’espace du Parlement. Le dèmos c’est l’ensemble des citoyens qui devraient, normalement, faire partie de l’assemblée patricienne du « grand peuple ». Le kratos – ou pouvoir effectif sur les affaires de la cité – ayant été confisqué par la ploutocratie – ceux qui détiennent les richesses et qui représentent le plousios –, il y a urgence que les forces vives de la nation prennent en main les rênes de cette démocratie qui n’est plus qu’un simulacre fétide. À contrario des stars et des ploutocrates, soyons humbles comme l’humus afin de nous réconcilier les uns avec les autres et d’être en mesure de renouer avec le radical de notre humaine condition. Nos racines profondes.

Références :

« Hannah Arendt – une introduction », de Jean-Claude Poizat. Publié en 2003 par Pocket, Collection Agora, Paris. ISBN : 978-2-266-24307-0

« Les origines de la pensée grecque », de Jean-Pierre Vernant. Publié en 1962 par les Presses Universitaires de France, Collection « Quadrige », Paris. ISBN : 978-2-13-054565-1

« La condition de l’homme moderne », de Hannah Arendt. Publié en français en 1961 par Calmann-Lévy, Paris.

« Soi-même comme un Autre », de Paul Ricoeur. Publié en 1990 par les éditions du Seuil, Paris.