Depuis une semaine, je me mords les doigts. Comment ai-je pu passer à côté ? Je suis impardonnable. Lorsque l’écrivain est décédé, j’ai donc dû faire cinq librairies pour trouver le livre. Partout, les tablettes étaient désespérément vides. Même les librairies d’occasion avaient été pillées. Heureusement qu’en passant dans la petite rue de Prague, dans le 12e arrondissement, je suis entré sans trop d’espoir chez ce marchand qui fait le coin.

Le livre était là comme s’il m’attendait, miraculeusement posé sur une table. On venait de le sortir d’une boîte qui traînait dans l’arrière-boutique, où il avait été oublié. Comme il arrive si souvent qu’on oublie l’essentiel.

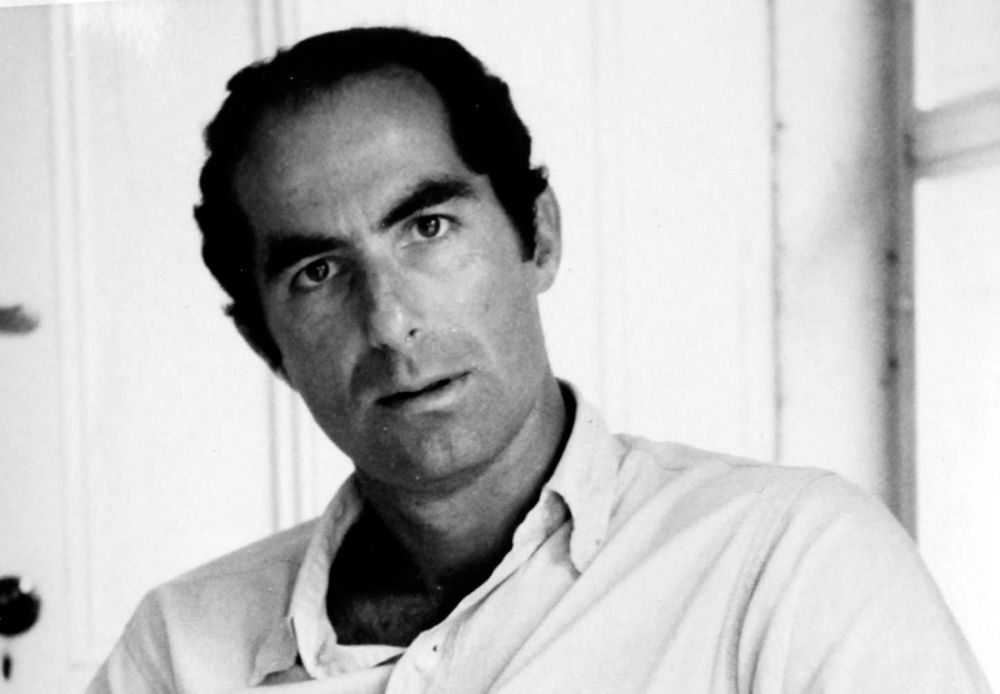

On m’excusera de considérer que ce livre publié il y a 18 ans est d’une actualité plus brûlante que tout le reste. Lorsque je me suis jeté sur La tache de Philip Roth, j’ai tout de suite eu l’intuition que l’écrivain, que l’on célèbre partout à Paris depuis son décès il y a deux semaines, avait tout pressenti.

Prenez cette exposition sur Picasso et les arts premiers déjà présentée à Paris et que le Musée des beaux-arts de Montréal vient de dénaturer pour la rendre plus conforme à la rectitude de l’époque. Prenez tous ces faux scandales prétendument « racistes » qui éclatent ici et là de façon presque hebdomadaire et qui s’étalent dans cette presse qu’il faut bien aujourd’hui qualifier de populiste. Du mythique blackface à ces pauvres adolescents noirs de Saint-Léonard malencontreusement photographiés tirant un char de la Saint-Jean.

Prenez ce mouvement #MeToo qui, loin des dénonciations justifiées du début, se transforme trop souvent en étalage hollywoodien de la morale la plus puritaine.

Eh bien, tout cela est déjà dans La tache. En pleine affaire Lewinsky, à la fin des années 1990, Philip Roth nous racontait dans le menu détail comment cette hystérie purificatrice allait progressivement s’emparer de l’Amérique. Il nous le racontait à travers Coleman Silk, un extraordinaire professeur de littérature qui avait eu le malheur de traiter de « spooks » (fantômes) deux cancres qui séchaient son séminaire de littérature. Le pauvre ne savait pas que ces élèves, qu’il n’avait jamais vus, étaient noirs. Il ne s’était pas non plus rappelé que le mot « spook » avait déjà désigné péjorativement les Noirs américains.

De là à conclure que l’éminent professeur avait proféré une injure raciste, il n’y avait qu’un pas que cette belle société universitaire allait franchir allègrement.

L’opprobre va donc s’abattre sur cet homme qui avait fait la renommée de l’université et que l’on croyait juif. Car Coleman répugnera toujours à révéler le secret qui pourrait l’innocenter. En réalité, il était né blanc dans une famille noire !

Pourquoi Coleman répugne-t-il tant à révéler son secret ? Tout simplement parce qu’il est l’un des derniers de son université à croire que l’homme est d’abord un homme avant d’appartenir à un sexe, à une couleur ou à une ethnie. Il est le seul, dans ce lieu aujourd’hui livré aux ethnic et aux gender studies, à prendre véritablement au sérieux la liberté de l’esprit. Celle qu’il a apprise dans les vers de Shakespeare que lui récitait son père, un petit commerçant déchu obligé de travailler sur les chemins de fer. Coleman Silk subira donc tous les outrages. Lui seul n’a pas compris que l’« on cause sa perte en employant le mot parfait ».

Le voilà donc floué malgré son intelligence. Le voilà nu et désarmé devant l’insoutenable vulgarité de son époque. Celle qui consiste, tant chez les oppresseurs que chez les opprimés, à évacuer la littérature du monde. À réduire ce dernier à de purs rapports économiques et de domination. Pour ne pas dire juridiques. À n’en faire qu’une simple lecture sociologique là où toutes les nuances de la littérature seraient nécessaires.

Au fond, Coleman refuse ce qui unit les racistes et bon nombre d’antiracistes, à savoir l’assignation à résidence. L’assignation, tel est d’ailleurs le titre d’un livre que vient à peine de publier la journaliste française (noire) Tania de Montaigne et dont le sous-titre est explicite : Les Noirs n’existent pas.

Ce n’est peut-être pas un hasard si Roth était l’écrivain américain préféré des Français. Depuis deux semaines, la presse n’a pas cessé de parler de lui. C’est aussi en France que des voix courageuses ont dénoncé le fait que l’immense écrivain avait été durant toutes ces années ce qu’Alain Finkielkraut a ironiquement désigné « le non-lauréat annuel du prix Nobel de littérature ». Il était « trop politiquement incorrect », a laissé tomber celle qui fut son éditrice pendant 20 ans chez Gallimard.

Et pourtant, on aurait le goût de dire avec Roth que nous sommes tous des Coleman Silk. Comme Orwell avec 1984 (que la traductrice de Roth, Josée Kamoun, vient d’ailleurs de retraduire), l’écrivain de Newark a saisi l’« air du temps », la musique de son époque et les étranges obsessions de ce début de XXIe siècle.