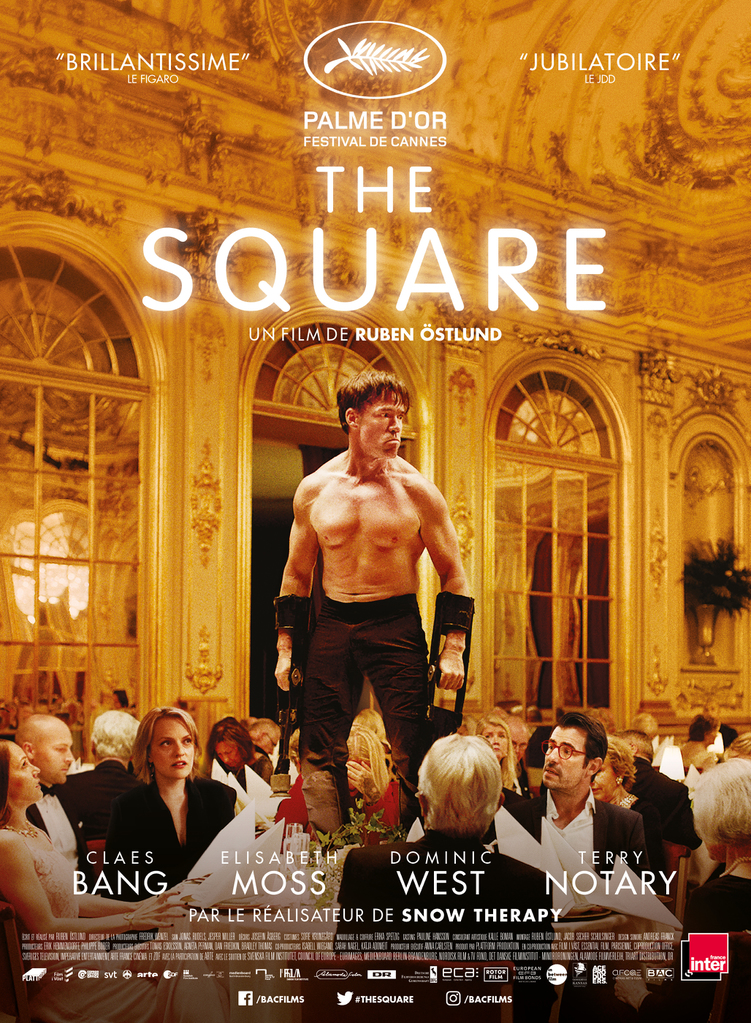

Dans le dernier film du réalisateur suédois Ruben Ostlund, The Square, tout semble aller sur des roulettes pour Christian. Ce parfait bobo directeur de galerie d’art qu’interprète le comédien Claes Bang mène une vie parfaite, jusqu’à ce qu’il se fasse voler son téléphone portable ! C’est alors que tout se met à déraper. Dans son film précédent, Snow Therapy, Ostlund avait mis en scène une famille en vacances dans les Alpes. Lorsqu’une avalanche menace de tout détruire, le père prend la fuite en oubliant ses enfants… mais pas son téléphone !

Il y a longtemps que le cellulaire est devenu un objet d’idolâtrie. Une sorte de gris-gris dont on supporte mal d’être séparé ne serait-ce que quelques instants. Bien sûr, l’objet est utile. Personne ne le conteste. Mais il joue aussi le rôle d’un fétiche. Au cinéma, il a depuis longtemps remplacé la cigarette. Le héros des années 1960 attendait le train absorbé dans ses pensées en faisant des ronds de fumée. Celui d’aujourd’hui tripote son téléphone à l’aéroport, convaincu qu’il recevra d’un moment à l’autre un texto dont dépend le sort du monde. Tout l’art consiste à savoir le dégainer, le manipuler et le consulter sans avoir trop l’air de le regarder.

On ne se surprendra pas de constater le tollé qui s’élève chaque fois qu’il est question de l’interdire, même dans les lieux où cela devrait être évident, comme à l’école. Pendant que cette interdiction est au Québec l’objet d’un curieux débat juridique — le cellulaire étant soudainement devenu l’objet d’un « droit » ! —, en France le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a décidé qu’il serait interdit dans toutes les écoles dès la rentrée de 2018. La promesse avait d’ailleurs été faite par Emmanuel Macron en campagne.

Faudra-t-il forcer les élèves à laisser leur joujou chez eux, leur permettre de le déposer dans un casier ou les obliger à l’éteindre en franchissant le seuil de l’école ? Peu importe, les enseignants ont accueilli cette décision avec soulagement. La plupart y voient un renforcement de leur autorité, à une époque où celle-ci est dangereusement malmenée.

Pour eux, l’enjeu est simple. Il s’agit de résister, au moins à l’école, à cette vague qui submerge le monde et nous empêche par tous les moyens du numérique de nous concentrer. Les enseignants savent que le premier ennemi de la connaissance est aujourd’hui cette agitation frénétique qui pousse les élèves à répondre à toutes les sollicitations et à se disperser en permanence en une multitude de petits gestes tous plus insignifiants les uns que les autres. « Ô temps ! suspends ton vol. » Il n’y a pas d’enseignement sans silence, sans concentration, voire sans un certain recueillement. Suivre jusqu’à son terme le raisonnement complexe d’un maître ou se donner la discipline de lire un ouvrage littéraire, c’est accepter de s’engager humblement dans une aventure qui, contrairement au clic répétitif et frénétique, ne promet pas de résultat instantané.

L’interdiction du cellulaire ne devrait d’ailleurs pas concerner que les classes. Car il en va des relations humaines aussi. À la suite de l’interdiction du cellulaire au Brighton College dans le sud de Londres, son directeur, Steve Marshall, se félicitait de retrouver à la cantine « un merveilleux brouhaha de conversations et de rires ». On nous opposera le « droit » des élèves. Mais l’école n’est ni le lieu des droits ni celui de la démocratie. De quel « droit » en effet imposerait-on alors certains savoirs et certains apprentissages aux élèves ? Il n’est pas question ici de « droit », mais du « devoir » que les élèves ont de s’instruire et d’accéder à la connaissance. Or, en ce domaine, les élèves n’ont ni les connaissances ni la maturité de se déterminer eux-mêmes.

« On veut que l’école soit ouverte sur le monde ; on se plaint ensuite de ce que s’y engouffrent toutes les misères et tous les désordres du monde ! » écrivait le professeur de philosophie Jacques Muglioni dans un livre dont le titre est déjà tout un programme : L’école ou le loisir de penser (Minerve).

Loin d’être ouverte à tous les vents, l’école devrait plutôt être un sanctuaire qui protège les élèves de la sauvagerie du monde. Il n’y a pas d’éducation qui tienne sans la nécessité de s’abstraire de l’agitation ambiante. Sans se protéger des idéologies politiques ou religieuses, y compris cette idéologie technicienne omniprésente qui pense résoudre les problèmes de l’humanité par de simples gadgets.

> Lire la suite sur Le Devoir.