Malgré l’intérêt évident que revêt son oeuvre, Arthur Guindon demeure à peu près inconnu. Même les spécialistes des arts visuels ignorent, en règle générale, son oeuvre étrange, pétrie de fantastique, mélange sombre de visions héritées d’une culture chrétienne conjuguée à des visions d’un monde autochtone fabulé. Quelques-uns des rares tableaux de cet autodidacte, en particulier son Génie du Lac des Deux-Montagnes, peint vers 1920, n’est pas sans faire penser quelque peu à des oeuvres de Jérôme Bosch. Guindon valse avec la mort et ses brouillards, comme dans une gravure intitulée Le bain des squelettes.

Né à Saint-Polycarpe en 1864, très tôt atteint par la surdité, Arthur Guindon est envoyé, huit mois après le décès de son père, au séminaire de Montréal. On doit faire en sorte de trouver, pour en faire un curé, une poignée de dollars auprès d’un parent éloigné. Sa formation religieuse le conduit à séjourner en France chez les Sulpiciens. Qu’a-t-il pu voir là-bas en matière de peinture et d’art pour parvenir à se former ?

Fasciné par l’épopée de la Nouvelle-France, Guindon va beaucoup se documenter sur cet univers qu’il meuble de ses fantasmes. Chez les religieux, on va d’abord hésiter à accepter ce fils de rien ou de si peu. Pauvreté et surdité invitent à le rejeter. Mais ses qualités personnelles, juge-t-on, sont propres à supplanter les réticences. Ce colosse d’homme s’avère éloquent. Il écrit avec aplomb et professe de la même manière. Sans compter qu’il dessine avec passion, animé par cet intérêt pour l’histoire et l’ethnologie des Premières Nations.

Quelques-unes des scènes fantastiques et oniriques de Guindon, rarement exposées, très peu connues, sont au nombre des biens accumulés dans des cellules de prêtres abandonnées du séminaire de Montréal. Toiles, gravures, collections de monnaie, mobiliers, prie-Dieu, instruments scientifiques, collections d’histoire naturelle : plus de 10 000 objets ont été rassemblés dans ces petites pièces qui se suivent le long d’un corridor sans fin. De ce nombre, après un tri difficile, moins de 3000 ont été conservés. Qu’en fera-t-on?

En 1907, au temps où l’on achève la construction de la superbe chapelle du séminaire, les stalles en bois sculpté disposées de part et d’autre de la grande nef accueillent les fesses de 350 prêtres. Aujourd’hui, un peu plus d’un siècle plus tard, ils ne sont plus qu’une vingtaine à hanter de longs corridors plus que jamais pétris de silence.

Photo: Jean-François Nadeau Le Devoir

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirDe vieux os

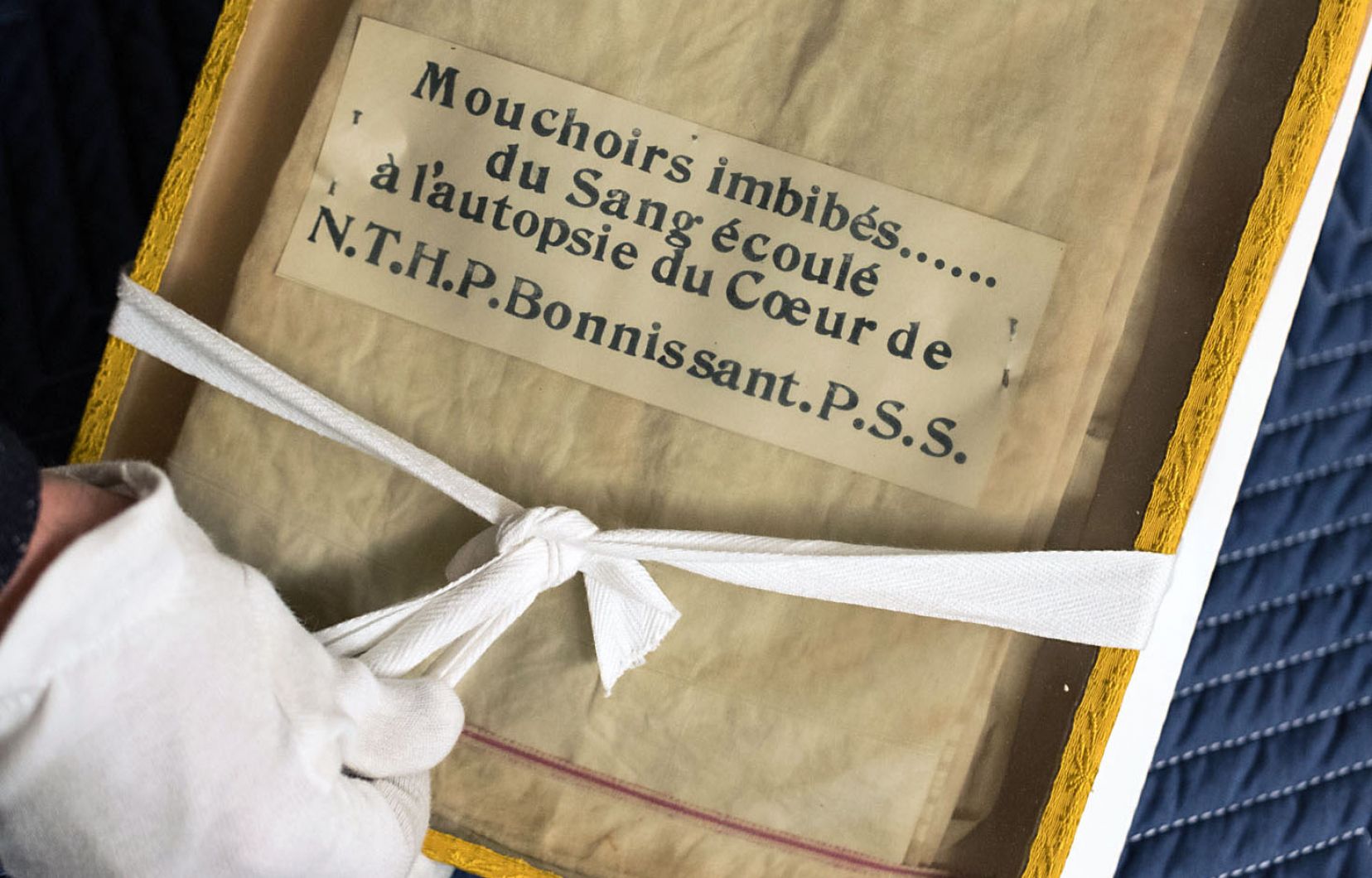

Dans les chambres étroites de ces fils de Dieu, du moins avant les réformes de Vatican II, on pouvait posséder des autels particuliers voués à célébrer les Cieux. Chaque prêtre possédait une relique, un fragile fragment d’os inséré dans une tablette de pierre. Ces reliques, dûment répertoriées, emballées dans un papier de soie et entourées d’un mince fil rouge, que doit-on en faire aujourd’hui ? En attendant qu’on en décide, elles ont été accumulées, pêle-mêle, dans une boîte de bois. On éprouve, devant elle, un sentiment étrange qu’accentue ensuite la vue d’un mouchoir ensanglanté, souvenir macabre de l’autopsie de Mathurin-Clair Bonnissant, un prêtre sulpicien pour lequel on montrera une dévotion.

Historien de l’art formé à l’école du Louvre, Jean Rey-Regazzi s’est consacré, ces dernières années, à inventorier, à protéger et à valoriser la montagne d’objets laissés par les Sulpiciens. Il explique que Mgr Bourget, sorte de pape du XIXe siècle canadien, vouait une fascination à saint Zénon. « Du haut de son statut de cardinal, il a fait rapatrier de Rome les restes de saint Zénon et de ses multiples compagnons. » De cette passion religieuse du prélat demeurent des encadrements improbables où des restes humains sont présentés tantôt enrubannés, tantôt brodés, dorés, colorés. Que faire de tout cela ? Jean Rey-Regazzi se le demande encore, sachant que « disposer de ces collections d’une manière ou d’une autre pose des questions importantes : on ne peut pas faire ce que bon nous semble avec des restes humains ».

Les Sulpiciens, longtemps dominés par la portion de ceux d’entre eux nés en France, furent les seigneurs de Montréal. L’île, toute l’île, leur appartenait. Au nombre des trésors inusités que cette condition particulière leur permit d’acquérir, on trouve une rare borne seigneuriale.

Quelques-unes de ces anciennes chambres de prêtre abritent désormais une collection de matériel voué à l’enseignement dans les collèges. Des lentilles Petzval, des lanternes de bosq, une lentille de Fresnel, des verres polis, montés sur crémaillère. Du matériel de physique et de chimie, des cages de Faraday, des colonnes de verre, des cylindres gradués, des roues dentelées, des anneaux astronomiques, des quadrants, des goniomètres, des galvanomètres. Parfois, il s’avère impossible de connaître les fonctions exactes de ces instruments d’autrefois. Dans un coin, par exemple, gît un gros appareil complexe dont le fonctionnement vraisemblable s’appuie sur l’existence d’une imposante colonne de mercure hautement toxique. « Celui-là, dit Jean Rey-Regazzi, il faut s’en débarrasser. »

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirUn sextant fabriqué en 1631.

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirUn sextant fabriqué en 1631. Plus loin, dans une armoire de bois, à l’abri des poussières comme des regards, des carcasses de crabe, des étoiles de mer et, surtout, des centaines de coquillages montés sur cartons forts, portant tous leur nom écrit à la plume, d’une écriture soignée qui trahit l’époque où ces mollusques ont été trouvés. Non loin, des oiseaux naturalisés, montés dans des poses qui se veulent naturelles mais qui donnent à leur maintien une allure plutôt inquiétante.

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirDes coquillages montés sur cartons forts.

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirDes coquillages montés sur cartons forts.Trône parmi tous ces objets un sextant, dont l’année de fabrication, gravée, bien visible, indique qu’il date de 1631, soit bien peu de temps avant la fondation de Montréal. On se prend à rêver : cet objet, nécessaire aux marins, a pu en conduire jusque sur l’île de Montréal.

Peinture

Subjugués par l’impression que laissent en nous les oeuvres d’Arthur Guindon, on en oublie presque l’imposante collection d’art des Sulpiciens. Au-delà des productions religieuses communes et plus ou moins abîmées, statues de plâtre ou de bouleau, chemins de croix, reproductions de la tête de Jean-Jacques Olier, le fondateur des Sulpiciens, et quelques croûtes touchantes, comme ce portrait naïf et coloré du cardinal Léger, on trouve çà et là des trésors étonnants. Par exemple, une toile qui provient vraisemblablement des ateliers parisiens de Charles Le Brun, peintre préféré de Louis XIV.

Comment diable le portrait d’un banquier français, réalisé par Henri Gervex, s’est-il retrouvé à Montréal, entre les mains d’un Sulpicien ? « Lorsque j’ai contacté les experts de l’oeuvre de Gervex, ils savaient que le tableau existait, mais ignoraient qu’il se trouvait à Montréal », explique Jean Rey-Regazzi, encore amusé par cette découverte.

On trouve aussi des toiles et des gravures d’Adrien Hébert. Un magnifique Marc-Aurèle Fortin. Le portrait d’un jeune garçon en chemise verte exécuté par Eduard Gebhardt. Une oeuvre de Paul-Émile Borduas, peinte à la manière de Fra Angelico. Et puis, au bout d’un corridor, difficile de passer à côté d’une oeuvre immense de Jordi Bonnet. On en passe. On en oublie.

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirJean Rey-Regazzi

Photo: Jean-François Nadeau Le DevoirJean Rey-RegazziQue signaler encore ? Des dizaines de calices, de croix, d’horloges aux mécanismes fragiles, des crosses pour des cérémonies, des processions, des pièces de monnaie anciennes, certaines laissées par un prêtre, Alfred Morin, lequel fit des fouilles archéologiques à Jérusalem puis passa une partie de sa vie au Panama.

C’est sans parler du mobilier. Là, dans un coin, quelques pièces constituent de rares témoins des travaux d’ébénisteries réalisés, dans les années 1930 et 1940, à l’École du meuble de Montréal. Parmi les meubles plus anciens, des fauteuils Louis XV, réputés avoir fait partie du mobilier de Mgr de Pontbriand, au temps où celui-ci fuyait l’invasion de Québec pour se réfugier à Montréal, où il mourut en juin 1760.

La vaste coquille de la foi qui abritait les Sulpiciens s’est effritée irrésistiblement. Qu’adviendra-t-il de tous ces biens qui appartiennent toujours à l’univers religieux ? Rien n’est encore assuré pour l’avenir.