« Dans les temps les plus sombres, la conversation d’un homme de grande intelligence et de très haute moralité peut nous être d’une immense consolation et réconfort. Je l’ai éprouvé au cours des heures inoubliables qu’il m’a été donné de passer avec Sigmund Freud, les derniers mois qui ont précédé la catastrophe. » La catastrophe ? L’annexion, en mars 1938, de l’Autriche par l’Allemagne d’Adolf Hitler et la poursuite d’une longue marche vers l’horreur.

Dans le onzième et dernier chapitre intitulé « L’agonie de la paix » de son autobiographie, le philosophe autrichien Stefan Zweig donne cette étrange impression d’interpeller le ici-maintenant comme pour justifier la relecture aujourd’hui, dans les interrogations d’une étrange année qui s’achève, de cette oeuvre intimiste, sans doute la plus personnelle de son corpus. Écrite entre 1941 et 1942, publiée à titre posthume deux ans après sa mort en 1944, Le monde d’hier — c’est son titre — vient de se rappeler au bon souvenir du présent dans une nouvelle édition illustrée et commentée par Laurent Seksis.

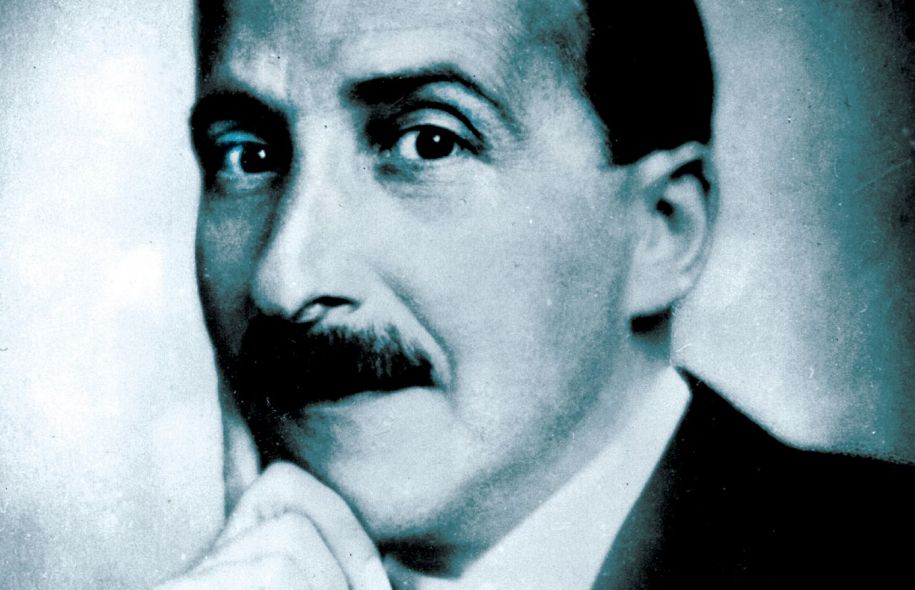

Photo: Flammarion

Traquer le réconfort et la consolation dans la grande intelligence et la lucidité d’un ancien, appréhender les hoquets de l’histoire en écoutant ceux qui ont déjà vécu des dérives sur le point d’être rejouées : voilà l’idée qui peut finir par émerger à la lecture de tous ces livres qui, dans les dernières semaines, cherchent à redonner la parole à Stefan Zweig, comme pour le laisser décrypter nos temps sombres, en remontant le fil des siens.

Le drame de l’exil

« Stefan Zweig était paralysé par l’incertitude la plus destructrice, l’idée que votre destin dépend de l’évolution des événements mondiaux et de décisions d’autorités sur lesquelles vous n’avez aucun pouvoir », écrit l’Américain George Prochnik dans L’impossible exil (Grasset), un essai biographique qui saisit une pensée philosophique forte marquée par l’expatriation forcée de Stefan Zweig et par la surconscience des mutations sociales et politiques qui l’ont forcé à autopsier la mécanique et les raisons de son destin.

Photo: Flammarion

Stefan Zweig

« En 1936, écrit le professeur de littérature, Zweig avait la conviction que les réserves naturelles et culturelles de l’Europe étaient épuisées […] Il était terrifié par l’indifférence des Européens à la destruction qui les menaçait », comprenant mieux que personne le mal en train de s’installer autour d’un monde libre sur le point de ne plus l’être. « Nous vivons une époque où les masses se méfient des intellectuels, explique Zweig à des journalistes lors d’une conférence de presse tenue un an plus tôt dans les bureaux de Vicking Press à New York. Elles préfèrent être dirigées par un des leurs — une personne issue des masses. C’est le cas de Mussolini, Hitler, Staline, feu Dollfuss et désormais, en France, Laval. »

George Prochnik poursuit : « Les journalistes notèrent consciencieusement ses propos », mais ce n’est que des années plus tard qu’ils en prirent la pleine mesure, alors que Zweig, dans ses mémoires, se fait plus incisif en soulignant que le monde extérieur, tout comme l’Allemagne, a sous-estimé « la personne et l’ascension au pouvoir d’Hitler ». « L’idée quasi magique d’une formation de la personnalité totale et intellectuelle, fondée sur la maîtrise de la culture occidentale, empêchait les Allemands cultivés de prendre au sérieux un homme tel qu’Hitler. Il était tout simplement inconcevable que cet “agitateur de brasseries”, résume l’essayiste américain tout en citant Zweig, qui n’avait pas fini le lycée, et à plus forte raison jamais mis les pieds à l’université, “pût approcher une place qu’avait occupée un baron von Stein, un Bismarck ou un prince Bülow” […] La grande majorité des Allemands croyaient qu’Hitler était une sorte d’intérimaire, et les nazis un phénomène provisoire. » Autre temps, même aveuglement.

Photo: Flammarion

Zweig et sa famille

Le dogme de la liberté

« Et après tout, quelles violences pouvaient-ils exercer dans un État où le droit était fortement ancré, où la majorité du Parlement était contre lui et où chaque citoyen de l’État croyait assurées par la constitution solennellement jurée sa liberté et l’égalité des droits », demande Stefan Zweig, rétrospectivement, dans les pages de son autobiographie, devenue par la force des choses le testament d’un homme qui, sans patrie et sans espoir d’en retrouver une, a décidé de mettre fin à ses jours en 1942, alors qu’il était exilé au Brésil. Le manuscrit a été envoyé à son éditeur la veille de sa mort. À l’époque, croyait-on, un agitateur accédant à la plus haute fonction de l’État ne pouvait que voir son agitation conjurée par la hauteur de sa fonction dans une société démocratique. La liberté est fragile, surtout quand on finit par la réduire à une marque de yogourt, comme dirait l’autre.

> Lire la suite de l'article sur Le Devoir

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé