Le 29 mai 2005, le traité constitutionnel européen était massivement rejeté par le référendum organisé en France, au terme de plusieurs semaines d’intense débat. Il n’en reste, aujourd’hui, que le sentiment d’un immense gâchis. La volonté des électeurs a été bafouée par les dirigeants politiques successifs, tandis qu’éditorialistes et intellectuels se sont acharnés à déformer les événements. Etudier et faire connaître notre Histoire récente est un devoir de premier rang, pour ne pas la voir toujours plus entachée du mensonge.

Par Benoit Delrue.

4 600 mots environ. Temps de lecture estimé : 25 minutes.

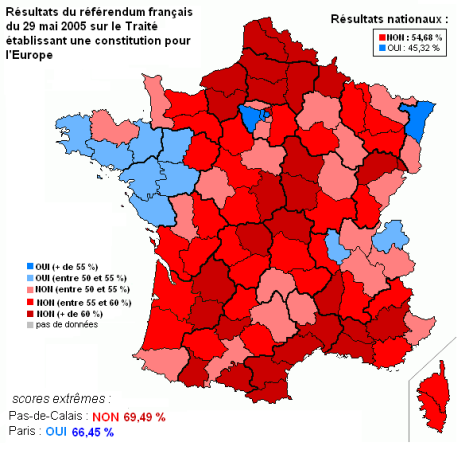

Il y a dix ans presque jour pour jour, la volonté populaire déferla sur la France. Le 29 mai 2005, près de quinze millions et demi d’électeurs ont voté contre le projet de traité établissant une constitution en Europe, battant à plate couture le camp du « oui » avec 54,68% des suffrages. Contredisant les plans des dirigeants gouvernementaux, le souhait exprimé nettement par les Français a été progressivement écarté, mis sous silence, et même déformé par la caste au pouvoir.

Cette dernière a réussit, en seulement dix ans, à étouffer jusque dans nos mémoires la formidable énergie qui se manifestait, alors, en ce jour de printemps. Mais l’Histoire n’est pas perdue, à condition de la transmettre, et d’en tirer tous les enseignements.

Un référendum exceptionnel

Le score exprimé en ce 29 mai fut sans appel, et l’organisation de la campagne elle-même n’y est pas étrangère. La tenue même d’un référendum n’est pas une pratique courante : en France métropolitaine, depuis 1972, seules trois questions ont été proposées au suffrage direct des électeurs. Le traité de Maastricht en 1992, validé d’une très courte tête à 51,04% après un débat expédié ; la réduction de sept à cinq ans du mandat du président de la République, largement adoptée en septembre 2000 ; et celui qui nous intéresse ici.

Le contre-exemple espagnol

Le « traité établissant une constitution pour l’Europe », plus communément nommé traité constitutionnel européen (TCE) voire « traité Giscard », et « traité de Rome II » dans d’autres pays, est un monstre de 448 articles préparé au plus haut niveau. Dès le 29 octobre 2004, les chefs d’Etat et de gouvernement européens avaient signé cette convention supranationale préparée par plusieurs éminentes personnalités politiques du continent, dont l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing. Prévu pour entrer en vigueur le 1er novembre 2006, le TCE devait être adopté par chacun des 25 Etats-membres selon les modalités constitutionnelles propres à chaque nation. La majorité des pays de l’Union européenne ont choisi pour la ratification parlementaire, rapide et sûre vis-à-vis l’objectif. Dix ont tout de même opté pour la présentation devant le suffrage populaire. Jacques Chirac, conforté par son succès sur le référendum portant sur le quinquennat, et sur son écrasante victoire au second tour de l’élection présidentielle de 2002, n’hésita pas à faire œuvre de démocratie en soumettant le texte au vote des Français.

Un seul pays vota avant l’hexagone : l’Espagne. Chez notre voisin ibérique, qui s’est prononcée le 20 février 2005 – plus de trois mois avant nous – le résultat fut soigné en faveur du traité : 76,73%. Mais force est de constater que la question n’avait pas passionné les foules. La participation ne pointait qu’à 42,32%, et le TCE fut donc approuvé par moins de onze millions de votants sur un corps électoral de plus de trente-trois. Pour éviter cette preuve de désamour, les pouvoirs publics français décidèrent d’organiser un débat dans les règles : huit partis furent désignés représentatifs (PS, PCF, Verts, UMP, UDF, MPF, RPF, FN) et se sont vus attribuer un plafond de campagne de 800.000 euros de frais remboursables. Les dirigeants politiques et les médias firent le pari de mener le débat jusqu’au bout, et ils ne se doutaient pas que les Français s’en empareraient à ce point.

L’échiquier transformé

Plusieurs mois avant le scrutin, l’emballement s’est peu à peu développé chez des électeurs curieux de voir que les habituels clivages politiciens étaient entièrement rebattus. Le 15 mars, la France découvrit, posant en « une » de Paris Match, les dirigeants des deux premiers partis du pays. Nicolas Sarkozy, alors président de l’UMP, et François Hollande premier secrétaire du PS, pourtant habitués à s’opposer publiquement, étaient là tout sourire pour une occasion, chacun s’en doute, exceptionnelle. A droite, l’UMP était mobilisée pour le traité constitutionnel, à l’exception d’un seul parlementaire, Nicolas Dupont-Aignan ; tandis que le MPF de Philippe de Villiers et le FN de Jean-Marie Le Pen étaient, sans surprise, contre tout texte européen. A gauche par contre, le PS apparaissait clairement divisé. Si la majorité des militants et dirigeants s’étaient prononcés pour l’adoption du TCE, un nombre important d’entre eux se retrouvaient dans le camp du « non » – y compris Laurent Fabius, ancien ministre de Mitterrand qui appliqua en 1984 le « tournant de la rigueur », bien que ne participant pas à la campagne publique. Chez les écologistes, schéma similaire : les Verts tranchent de justesse pour le « oui », tandis que certaines personnalités expriment leur opposition au projet constitutionnel européen, dont José Bové. Le Parti communiste français, pourtant partenaire de la « gauche plurielle » de 1997 à 2002, était entièrement mobilisé contre le TCE. De grands meetings communs conviaient ce dernier avec des socialistes comme Jean-Luc Mélenchon, des écologistes venus des Verts ou proches de Bové, les trotskistes de la LCR et les chevènementistes du MRC. Si les centristes étaient de fervents défenseurs de la construction européenne présentée, la campagne globale prenait une allure inédite dans le paysage politique français, dont l’échiquier semblait pour un temps, transformé.

D’abord polarisée entre caricatures « europhiles » et « europhobes », « européistes » et « eurosceptiques », la discussion à laquelle se livrait la nation gagna progressivement en richesse et en hauteur. Progressivement, tous les points furent abordés. Les questions très spécifiques des procédés et des méthodes portés par le TCE, presque impossible même à comprendre en totalité pour le quidam, mais révélatrices de l’état d’esprit technocratique du document. Les visées profondément idéologiques également : en cherchant à savoir quelle Europe était souhaitée, la question touchait finalement au cœur de la conception de la société voulue. La qualité extraordinaire du scrutin, et de son débat préparatif, gagna enfin un cran supplémentaire quand tous les électeurs reçurent en mains propres le texte concerné. Quinze jours avant le 29 mai, les quarante-deux millions d’inscrits sur les listes électorales reçurent sous pli le traité constitutionnel dans son intégralité, accompagné d’une lettre d’une douzaine de pages et, comme le veut la tradition, des bulletins de vote. Beaucoup de joutes verbales s’arrêtèrent, logiquement, à l’interprétation des virgules de tel ou tel article ; mais, enfin, chacun savait précisément de quoi les politiciens parlaient ; pour une fois, chacun pouvait se forger un avis non seulement sur les avis partagés par les représentants, mais aussi sur la matière brute elle-même, malgré l’apparence repoussante de l’usine à gaz législative.

Il est à préciser que la quasi-totalité des « grands » médias, de leurs éditorialistes, auteurs et animateurs menaient explicitement la campagne du « oui », n’hésitant pas à rompre l’équilibre promis. Mais ce phénomène, toujours présent plus implicitement qu’en 2005, n’empêcha pas les Français de se faire leur propre avis – loin de là. Le dimanche 29 mai, à l’issue d’une campagne de plusieurs mois qui finit par passionner des millions d’électeurs, le TCE fut rejeté par quinze millions et demi de voix, contre douze millions huit cent mille partisans du oui. La victoire pour les opposants à la « construction » proposée était double : non seulement, le score de 54,67% contre 45,33% était net et sans bavure ; mais en plus, le scrutin fît se déplacer 69,34% des électeurs français, soit vingt-sept points de plus que son équivalent espagnol. Face à un tel démenti de la pensée dominante, la caste au pouvoir ne cacha pas son aigreur et se prépara, sournoisement mais intelligemment, à rebattre les cartes.

Le révisionnisme instantané

Tous les observateurs sur place durent se rendre à l’évidence : ce qui avait provoqué cette faillite de confiance en l’Europe, c’est précisément son aspect libéral. Autrement dit, la prétention du traité constitutionnel à graver dans le marbre la loi du marché, la domination du capital en tous secteurs – y compris l’éducation – est la première cause de son rejet. Les enquêtes d’opinion réalisées la veille ou le jour même du scrutin accréditent toutes cette réalité. Selon un sondage Ipsos opéré à la sortie des urnes, les deux premières motivations pour le « non » étaient la conviction que le TCE incarnait « la dégradation de leurs conditions de vie », et le « trop grand libéralisme » du projet présenté. Selon la même enquête, les deux-tiers du « non » provenaient de la gauche, pour un tiers de la droite et de l’extrême-droite. A cela s’ajoute une distinction nette selon les classes sociales, résumées dans le sondage de grande ampleur en « catégories socio-professionnelles » : l’écrasante majorité des ouvriers et employés ont voté contre le texte, tandis que les cadres supérieurs sont les seuls à s’être majoritairement prononcés pour le TCE. La victoire du « non » est donc, pour l’essentiel, la victoire populaire de la gauche radicale.

En découdre avec la vérité

Le révisionnisme historique, consistant à remplacer les faits passés par d’autres inventés de toutes pièces, en misant sur la croyance aveugle du public ciblé, fut appliquée cette fois en un temps extrêmement court. Dès le lendemain, la caste médiatique française tenta de riposter, pour mieux ne pas avoir à digérer une défaite si cinglante. Elle renvoya les électeurs vainqueurs aux seuls sentiments de « haine » ou de « xénophobie », dans le but unique de réduire le camp du « non » à sa composante d’extrême-droite – ou, à la limite, d’extrême-gauche, tant que ça la discrédite. Ainsi la soirée électorale elle-même, que la majorité des Français ont suivi sur la première chaîne à une époque où iTélé ne diffusait pas sur la TNT et où BFMTV n’existait pas, donnait le coup d’envoi. Pour représenter le camp du « non », TF1 faisait la part belle aux extrêmes avec les très sollicités Marine Le Pen, Philippe De Villiers et Olivier Besancenot, effaçant déjà des consciences le rôle de la gauche traditionnelle, socialiste ou communiste, dans la victoire du « non ».

Le lendemain, les hostilités commencèrent plus sérieusement avec une caste médiatique, incapable de digérer sa défaite cinglante, déterminée à en découdre avec la vérité. Dans Libération, le 30 mai 2005 donc, le directeur du quotidien Serge July signa un éditorial intitulé « chef d’œuvre masochiste », dans lequel il donna une vision des choses très partiale : « entre le spectre turc qui désignait sans ambages les musulmans, et le malheureux plombier polonais, les étrangers ont été invités à rester chez eux. Le Pen xénophobe, c’est son fonds de commerce, mais que des dirigeants de gauche fassent campagne sur ce terrain comme Chirac en 2002 sur l’insécurité, on croyait cette xénophobie-là impensable… »

July fut suivi par tous les autres. France Culture, comme l’épinglait déjà Acrimed à l’époque, choisit de faire commenter le résultat par… les partisans du « oui ». Lesquels, pour se prémunir de toute suspicion de connivence avec un système capitaliste qui venait de susciter un rejet massif, choisirent avec facilité l’amalgame entre refus du TCE et xénophobie. Dans son édito du 22 juin 2005, le directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, qualifia de « poujadisme » l’ensemble de la démarche du « non » face au traité constitutionnel. Il distinguait ironiquement celui de droite et celui de gauche : « les deux poujadismes, le bon et le mauvais, se ressemblent comme deux gouttes d’huile (…) Car les deux poujadismes ont la même haine des élites (…) tous deux aiment la saine ruralité, opposée à la décadente urbanité parisienne pleine d’apatrides et d’homosexuels (…) Pour le bon poujadisme de gauche, le plombier qui ne doit pas pénétrer sur notre territoire est polonais. Tandis que pour le mauvais poujadisme de droite le plombier est arabe, ce qui est raciste, donc mal. » N’hésitant pas à pousser l’indécence jusqu’au bout, Val poursuivait son propos : « Ce qui fait toute la différence, c’est la question juive. Le mauvais poujadisme, le poujadisme de droite, celui qui fait du mal, il a horreur des Juifs. Tandis que le bon poujadisme, le poujadisme de gauche, celui qui fait du bien, il a horreur de l’Etat d’Israël. »

BHL, Thréard, Joffrin et compagnie

Les éditorialistes de gauche ne furent pas les seuls à tirer ce trait d’égalité entre partisans du « non » et proches de Le Pen. Au lendemain du 29 mai, toujours, le fort heureusement unique Bernard-Henri Lévy prédit à l’hexagone rien de moins que les sept plaies d’Egypte – avec, en toile de fond, les mauvais sentiments qui animaient le camp vainqueur. Le non « comble d’aise les nationalistes serbes, croates, albanais ou même turcs, il va au-delà des attentes les plus folles de ceux qui, sur le continent, voyaient d’un œil mauvais s’imposer ce drôle de régime de citoyenneté où les appartenances nationales, ethniques, religieuses, commençaient de reconnaître, au-dessus d’elles, l’allégeance nouvelle à une Idée » – et voici les Français complices des régimes les plus rétrogrades. Le non, ajoutait-il, « arrange les islamistes qui se sentent mieux dans une Europe passoire que dans une Europe aux polices et justices concertées » – non sans user d’amalgames qui plairaient bien aux « nationalistes » qu’il prétend combattre. Et d’en rajouter sur l’Inde et la Chine, sorties renforcées du référendum hexagonal, etcetera, etcetera.

Yves Thréard, éditorialiste du Figaro, partage sans grande surprise la conviction de ses confrères. Trois ans après le scrutin, en juin 2008, il jugeait que « le fameux syndrome du « plombier polonais », en partie responsable de l’échec du référendum de mai 2005 en France, est tenace » ; sans jamais s’étendre, dans ses longs papiers, sur les autres « responsables » de « l’échec du référendum », l’idée sous-jacente est claire. Un an plus tard, il poursuivait : « les référendums de 1992 et 2005 sur Maastricht et le traité constitutionnel ont provoqué d’intenses débats. Avec de forts taux de participation à la clé : près de 70 % à chaque fois en France. L’intégration de la Turquie est à peine évoquée que, dans de nombreux pays, la polémique s’enflamme. » Comme si la peur d’une invasion ottomane était la motivation première du « non » des Français.

C’est ainsi que, jour après jour, mois après mois et année après année, la petite musique de fond est devenue symphonie nationale, et le mensonge maintes fois répété s’est mû en vérité. Bien plus récemment, Laurent Joffrin, qui alterne régulièrement entre Libération et Le Nouvel Obs – rebaptisé L’Obs – s’exclamait encore en mai 2014 qu’« il n’y a qu’une voie en dehors de l’Union : le retour du nationalisme. (…) la vraie nature du discours anti-européen : la fermeture, l’intolérance, la dureté à l’égard des étrangers, la restauration des frontières à l’ancienne, l’isolement, le renoncement à toute influence planétaire. » Et voici la grande victoire populaire de la gauche radicale transformée, en dix ans d’incessante propagande, en petite victoire de l’aigreur misérable, d’une France recroquevillée sur elle-même, haineuse des étrangers, effrayée par le monde, et dont le rêve absolu est l’autarcie intégrale.

Sarkozy et Hollande piétinent la volonté des Français

Depuis le scrutin du 29 mai 2005, les deux présidents de la République dont la France s’est dotée sont précieusement ceux qui affichaient une connivence toute particulière dans leur campagne commune pour l’adoption du TCE. Qu’ils fassent peu de cas de l’expression, même massive, du rejet du traité constitutionnel était, pour ainsi dire, couru d’avance. Bien entendu, d’autres considérations ont joué lors des présidentielles de 2007 et 2012, et le jeu de masques permanent, permis et favorisé par l’institution politique contemporaine, empêche une cohérence réelle d’un résultat électoral à l’autre. Mais même ces données prises en compte, la façon dont ils ont bafoué la volonté des Français ne pourra, à l’aune de l’Histoire étudiée méthodiquement, que les déshonorer.

Traité de Lisbonne, le plan B

Les grands défenseurs du « oui » au référendum le répétaient, quitte à le rabâcher : « il n’y a pas de plan B » au traité présenté aux Français. Dans ce « scénario catastrophe », la construction européenne se retrouve donc au pire « ruinée », au mieux « bloquée pour longtemps ». Au lendemain de la défaite, les commentateurs aux allures de vieux maître d’école n’en finissaient plus de gronder, insistant sur l’inconséquence de la décision française. Bientôt, les électeurs de notre pays seraient accusés d’avoir réduit à néant toute possibilité de paix entre les peuples. Après avoir étudié la possibilité de passer le traité constitutionnel en force par un autre biais, les chefs d’Etat européens durent se résoudre à employer un tout autre stratagème. Pour une raison simple : la France n’est pas la seule à avoir rejeté le TCE.

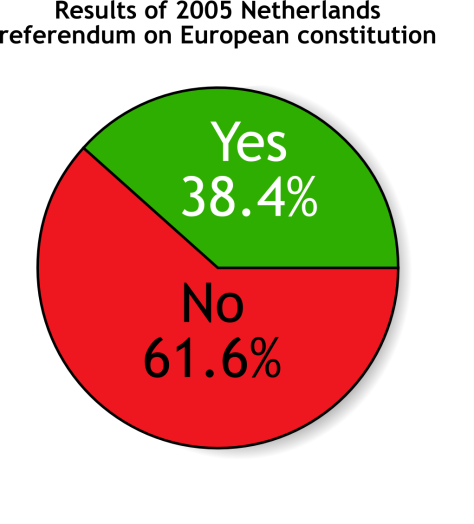

Entraînés par le score hexagonal, les Pays-Bas, qui ont voté le 1er juin 2005 soit trois jours après nous, ont rejeté plus nettement encore le projet de constitution européenne. Avec 61,54% de « non », pour 38,46% de « oui », le tout avec un score de participation supérieur à 63%, les Néerlandais ont eux aussi fait savoir – pour des raisons qui leur sont propres – que le traité de Rome II n’était pas l’avenir qu’ils escomptaient prévoir. Réunions en urgence et sommets de crise se succédèrent alors, et chaque fois l’impasse semblait désormais incontournable. Le TCE préparé depuis de longs mois fut finalement abandonné, et avec lui, le projet de donner une constitution supranationale à l’Union européenne, trop liée dans les esprits à la perte de souveraineté des Etats-membres. A la place, un autre texte fut immédiatement préparé, dans l’ombre, par le Conseil européen – l’instance suprême de l’UE, composée des chefs d’Etat et de gouvernement. A visée uniquement modificatrice, celui-ci : c’est-à-dire qu’il révise, ou plutôt modifie en profondeur, les traités déjà en vigueur, c’est-à-dire ceux de Rome (signé initialement en 1957) et de Maastricht (1992).

C’est ainsi que Nicolas Sarkozy, partie prenante dans cette entreprise supranationale de sape de la volonté exprimée par sa propre nation, présenta avec fierté le traité de Lisbonne, signé en décembre 2007. Par sa nature même, ce texte ne nécessiterait en aucun cas de passer par le suffrage populaire, mais tout au plus par un vote parlementaire. Si la forme est, effectivement, différente du document présenté en 2005, le fond en reprend l’essentiel – et, tout particulièrement, le libéralisme qui avait entraîné son rejet par les Français ! Les principes de privatisation, marchandisation et dérégulation de tous les secteurs, que l’hexagone avait refusés par attachement lucide à sa réglementation solidement protectrice des droits des travailleurs et des consommateurs, sont à nouveau érigés en lois supérieures. Mais cette fois, les dirigeants politiques et les éditorialistes de « grands » médias se gardent bien de mener le sujet ; comme le rappelle encore une fois Acrimed, la France était alors focalisée sur les mésaventures du président avec Carla Bruni, et tous convenaient qu’un nouveau référendum aurait revêtu un caractère « inacceptable ».

L’adoption fut expresse. Les uns après les autres, les pays convoquèrent leurs parlements pour faire voter au plus vite le traité de Lisbonne. En France, le Congrès (réunion extraordinaire du Sénat et de l’Assemblée nationale) le ratifia le 4 février 2008. Finalement, le texte entra en vigueur le 1er décembre 2009 ; entre temps, le seul pays européen à s’être risqué malgré tout à organiser un référendum, l’Irlande, essuya le 18 juin 2008 un refus à 53,4%. Le pays adossé au Royaume-Uni, qui n’a pas le même poids en Europe que la France, vît la volonté de ses électeurs écrasée sans ménagement. Un second vote, strictement identique, dut se tenir le 2 octobre 2009 ; cette fois, les Irlandais se résolurent à glisser le bulletin préconisé par la doxa dominante.

TSCG, une couche supplémentaire

Enfin, Nicolas Sarkozy et ses homologues, Angela Merkel en tête, pouvait être satisfaits. Le fameux traité, tant bénéfique aux multinationales capitalistes européennes et à leurs propriétaires de la bourgeoisie financière, était enfin adopté ! Mais, déjà, une problématique nouvelle se posait. Les vautours susnommés venaient de provoquer une crise financière majeure, à l’automne 2008, en jouant au casino avec des sommes dépassant la production mondiale de richesses. Par un tour de passe-passe malhonnête, les pertes engrangées par les banques et compagnies d’assurance privées se sont retrouvées à la charge des Etats. Ce fut l’occasion ou jamais pour imposer des règles nouvelles aux Etats-membres de l’UE, sous prétexte de prendre des mesures anti-crise.

Dans l’imaginaire collectif, si les pays européens venaient de creuser la dette publique, ce n’est pas à cause du renflouement des banques privées à coup de centaines de milliards d’euros, mais d’un « manque de rigueur ». Comme cela peut arriver à tout ménage, les comptes n’étaient pas tenus assez « sérieusement » ; en bons chefs de familles, nos dirigeants allaient prendre leurs responsabilités. C’est ainsi que la thématique de la « discipline budgétaire » émergea, toujours davantage, dans le débat européen. D’abord lancé sporadiquement, les chefs d’Etat et de gouvernement d’Europe en ont bientôt fait un cheval de bataille. Les responsables des deux plus grandes nations du continent, Sarkozy et Merkel, ont donc bravement porté le fer pour rédiger et adopter ce « mécanisme de convergence » qu’est le « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance » (TSCG) aussi nommé « pacte budgétaire européen ». Evoqué dès 2010 par l’Allemagne, bien enjointe par la France qui y voit l’occasion d’affirmer la « règle d’or » des 3% de déficit, le traité est signé le 2 mars 2012 et entre instantanément en vigueur. Encore bien plus obscur, plus sinueux que le traité de Lisbonne, le TSCG grave dans le marbre des règles consistant surtout à obliger les Etats-membres à rembourser, aux banques privées, la dette colossale qu’elles ont contracté pour renflouer… les mêmes banques.

L’élection présidentielle de la même année donna l’espoir, même minime, que la volonté des Français serait davantage considérée. D’ailleurs, François Hollande appuya ce sentiment, en tant que principal opposant à un Sarkozy alors détesté. Le candidat socialiste se présenta comme celui qui allait « renégocier » le TSCG – sans se risquer à évoquer le traité de Lisbonne, qu’il avait de surcroît voté en 2008. En fin tacticien, Hollande mît en avant des promesses aux interprétations variables. Une fois élu, le 6 mai 2012, la première décision qu’il prend en tant que président de la République élu est de prendre l’avion pour rendre visite à Angela Merkel. Il poursuit un objectif exclusif : rassurer la chancelière allemande. Devant les Français, dans les semaines qui suivirent, le chef de l’Etat socialiste joua avec les mots, augurant déjà la suite de son quinquennat. Le texte en lui-même du TSCG n’avait pas bougé d’une virgule, et Hollande l’avait fait adopter ; mais, promet-il, il a négocié sa « signature » contre un « plan de relance » à l’échelle de l’Europe. Lequel plan apparaîtra, et en pliant la réalité, deux ans et demi plus tard sous la forme du programme présenté par Jean-Claude Juncker, ex-premier ministre d’un paradis fiscal et nouveau président, libéral, de la Commission européenne.

L’Histoire n’est pas finie

Depuis dix ans, les intentions exprimées clairement par les électeurs français sont piétinées par des dirigeants qui se jouent de leur crédulité. Le scrutin, consécutif à ce qui était sans doute le débat politique de meilleure qualité que la France ait connu ces trente dernières années, est nié. Pour certains, le référendum du 29 mai 2005, ce formidable sursaut démocratique, survenu neuf mois avant la lutte victorieuse contre le Contrat Première Embauche, n’a même tout simplement servi à rien. Ce serait aller vite en besogne.

Il est vrai que les dirigeants n’ont pas, depuis, organisé un quelconque référendum malgré les mesures majeures qui ont été prises (ou ont été promises) par les gouvernements successifs : « bouclier fiscal » qui aura coûté, entre 2007 et 2011, plus de 2.800 millions d’euros à l’Etat ; « plan de sauvetage » d’un montant de 360 milliards à l’automne 2008 ; même, pourquoi pas, les restrictions extrêmes exercées sur les quotas d’accueil d’immigrés ; le mariage pour les personnes de même sexe ; le droit de vote des résidents étrangers ; ou encore la réforme fiscale. Pour chacun de ces sujets, qui touchent directement ou indirectement à l’ensemble des Français, notre pays serait sorti grandi d’un grand débat national en lieu et place des considérations à l’emporte-pièce, basées sur une couverture épileptique de l’actualité.

Il est vrai, également, qu’à l’occasion de ces dix ans qui nous séparent exactement du référendum sur le TCE, le discours des éditorialistes est rôdé. Les conditions du débat, la qualité des discussions, ne seront pas rappelés – ils s’éviteront ainsi de ressasser leur mauvais souvenir du 29 mai au soir. Des journalistes habitués des plateaux de télévisions, des studios de stations de radio, ou des versions numériques des « grands » médias en ligne, beaucoup diront que le scrutin de 2005 portait moins sur le traité constitutionnel, mais davantage sur un gouvernement Raffarin « usé » et « suscitant la défiance ». En même temps que l’électorat français sera relégué à l’état de pantin sans conviction, ce qui est particulièrement faux en l’occurrence, la portée de son vote sera toujours déformée, passée sous silence.

Il est vrai, enfin, qu’à force d’avoir rabâché que le Front National avait gagné le scrutin du 29 mai 2005, les Français ont fini par y croire eux-mêmes, et à se tourner de plus en plus vers le parti d’extrême-droite. Le clan Le Pen se frotte les mains, et la grande bourgeoisie financière, celle-là même qui a provoqué la crise de 2008 et qui bénéficie de la grande spoliation nationale via la dette publique, s’en amuse. Le FN focalise l’attention sur les questions secondaires de religion, d’ethnie, d’immigration, de morale, de sécurité policière, pour mieux la détourner des contradictions réelles d’un système où 67 milliardaires possèdent le pouvoir économique et dix millions de travailleurs sont privés d’emploi, où les milliers de sans-abris (Roms compris) restent trois fois moins nombreux que les logements vides. Il est vrai que le FN est à son plus haut historique, qu’il risque encore de grimper, et que les éditorialistes, à peine conscients d’avoir réalisé eux-mêmes leur prophétie mensongère en ayant offert aux Le Pen une propagande sur un plateau d’or, commentent avec gourmandise l’ascension du parti ultra-réactionnaire.

Mais l’Histoire n’est pas finie. Et cela, dans les deux sens. D’une part, l’interprétation de l’Histoire ne restera pas indéfiniment celle qui en est donnée aujourd’hui, par une vision partiale et tronquée de la réalité ; les Français peuvent encore se réapproprier leur histoire. Celle qu’ils sont en mesure d’écrire quand ils se mettent en mouvement, comme ce dimanche 29 mai, précédant de six mois la révolte des banlieues et de neuf la lutte victorieuse contre le CPE. Tant que certains, dont LE BILAN entend se faire un modeste mais sérieux représentant, continueront à transmettre les faits, par le rappel des contextes, par l’enquête méthodique, alors les travailleurs de France auront toujours la possibilité de développer ces connaissances, jusqu’à tordre le cou à la propagande, jusqu’à faire éclater la vérité. D’autre part, et nous en terminerons là, l’Histoire s’écrit jour après jour et personne ne peut prédire l’avenir. Le chemin pris par notre pays est aujourd’hui inquiétant, mais si d’aventure le peuple se soulève, prend conscience de son histoire profonde et de son identité de classe, les choses pourront sérieusement changer. Alors, l’inquiétude changera définitivement de camp.

Durant les dix années qui nous séparent du 29 mai 2005, la volonté exprimée avec force par les électeurs, notamment la classe ouvrière française, a été bafouée de deux façons. D’abord, le traité retoqué est finalement passé, sous un autre format, sous des moyens sinueux, par adoption parlementaire ; pire, un autre traité est venu se rajouter, renforçant précisément ce pourquoi les Français s’étaient opposés, c’est-à-dire la toute-puissance du capital et de ses gros propriétaires. Ensuite, l’Histoire récente et particulièrement celle du référendum a été profondément réécrite par les éditorialistes, les intellectuels et les politiciens français peu scrupuleux. Clairement, ceux qui ont œuvré à la grande victoire populaire de la gauche radicale, voici tout juste une décennie, ont de quoi perdre espoir. Mais face à des impostures aussi grossières, il y a fort à parier que le fin mot de l’affaire n’a pas été prononcé. Cela étant, personne ne saurait faire l’économie d’une analyse de fond de la construction européenne et de ses visées guerrières. Par l’accélération tragique des événements, le sujet sera bientôt au cœur des préoccupations des Français ; le rôle d’une avant-garde, combattante davantage qu’intellectuelle, sera d’une importance capitale dans la direction que prendront les futurs élans populaires.

B.D.

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé