À l’émission de Marie-Louise Arsenault, à la radio de nos impôts, mon collègue historien Denis Vaugeois présentait, la semaine dernière, son plus récent livre. Il soutenait, comme il l’a déjà fait, que les Espagnols, les Britanniques, les Portugais ont maltraité les Autochtones, mais que ce n’est pas le cas, au fond, pour les Français et leurs descendants. En ce cas, écrit-il, « on ne peut pas dénoncer la brutalité du colonisateur, ce n’est pas ce qui s’est passé ». Il y aurait donc, du moins à l’en croire, l’immunité de ce côté.

Cette thèse immunitaire, Vaugeois la répète, bien que la probité scientifique de celle-ci soit pour le moins discutable tant sa conclusion apparaît antérieure aux preuves. L’historien, doublé d’un fond de politicien, invite en effet à d’abord penser sa société en vertu d’une fidélité à une histoire qui l’aurait façonnée pour de bon. Mais qu’en est-il des faits ?

Dès 1535, Jacques Cartier exige qu’on lui ramène en vitesse la jeune Autochtone qu’on lui avait offerte et qui s’était enfuie parce que les serviteurs du marin, sans donner le détail, la battaient. Dans les Relations des Jésuites, très vite, on parle bien, ici et là, d’Autochtones réduits en esclavage.

Si plusieurs ont lu les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand, comme l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, qui en est un passionné, il est en revanche plutôt rare d’entendre parler des Natchez. Chateaubriand y évoque pourtant, au temps de la Nouvelle-France, le sort qui fut réservé à cette tribu. Bienville, né à Montréal, les réduisit en 1723 en esclavage à la suite de fausses allégations lancées contre eux.

Dans la correspondance passionnée qu’adresse Élisabeth Bégon à son commissaire de la marine adoré, elle lui dit, en date du 25 décembre 1748, que son cheval et son nègre Jupiter vont bien. À l’égard des Noirs, l’ex-mari de Madame, Claude-Michel Bégon, gouverneur de Trois-Rivières, était du même avis que son frère, intendant de la Nouvelle-France. Les Bégon jouissent d’une jolie expertise en la matière : leur père, intendant des galères à Marseille puis gouverneur de Saint-Domingue, est un des rédacteurs du Code noir, document qui fixe les modalités de la mise en servitude. Le pays des neiges comptera sur l’usage d’Autochtones réduits en esclavage, mis en vrac sous le nom de « Panis ». La Vérendrye, partout béni par l’onction de la toponymie, n’en est pas moins près d’être un marchand d’esclaves.

Le marquis de Vaudreuil, quand vient le temps de réfléchir à des modalités de paix avec les Autochtones, affirme en 1716 que ce pourrait être une bonne idée que de commencer par restituer à ces peuples leurs enfants maintenus en esclavage. En 1723, Vaudreuil possède une esclave Renard âgée de 14 ans.

Si les travaux de Marcel Trudel sur l’esclavage ont suscité, à leur parution, l’indignation de ceux qui juraient que cela n’avait pu exister, bien mauvais historien serait celui qui, aujourd’hui, voudrait nier ce fait. Pourtant, on continue de le masquer en partie, arguant que cela n’avait pas l’ampleur de ce qui se déroulait dans les colonies britanniques. Comme si l’histoire était liée à la lecture d’un thermomètre des souffrances qui, lecture prise, justifiait d’ignorer, voire de cacher certaines données.

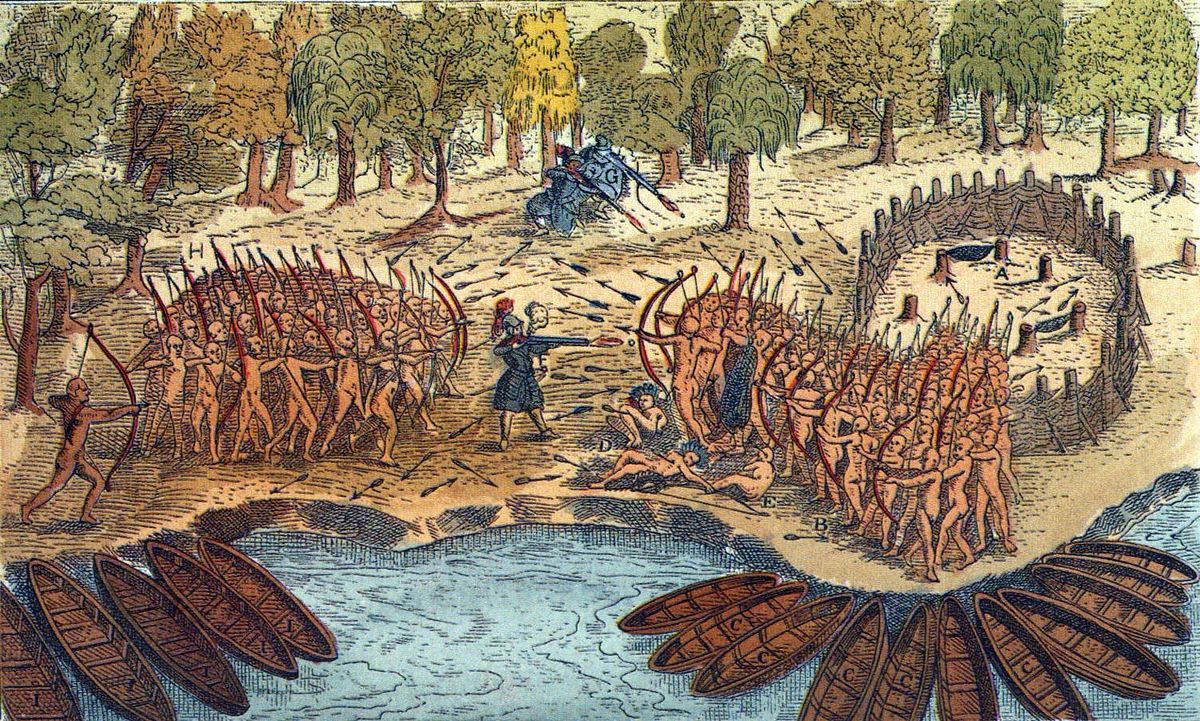

Dans des vers, René-Louis de Lotbinière soutient la nécessité contre les Autochtones, pour parler de l’expédition de Courcelles en 1666, de « percer même une femme étant blessée ». Des Agniers, comme on appelait les Iroquois, seront envoyés aux galères, rappelle l’historien Brett Rushforth.

Dans une des nombreuses pièces de théâtre consacrées au faux héros Dollard des Ormeaux, les enfants sont encouragés, en 1938, à tuer les Iroquois. « Nous irons, n’est-ce pas, tuer ce grand Sournois ? » Le bon Indien est un Indien mort, physiquement ou moralement. Ce thème demeure longtemps vivant, jusque dans la littérature enfantine des années 1950, un temps qui n’était pas si noir, écrit Vaugeois. À preuve, dit-il, il y vivait parfaitement heureux.

Les Autochtones ont-ils été exterminés ? Non. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé, y compris sur papier. En 1919, Lionel Groulx écrit, avec son aplomb coutumier, que tous les enfants issus d’alliances entre des colons et des femmes autochtones sont décédés avant la fin du XVIIe siècle ! Groulx tient à ce verdict d’extinction, car il existe, insiste-t-il, des théories sur « l’infériorité des races métissées », théories auxquelles, à l’évidence, il croit.

La Grande Paix de 1701, signée par 39 nations, témoigne d’alliances importantes. Mais l’alliance, ce n’est pas l’amitié. Faut-il romancer et croire au mythe de la colonie sans colonialisme jusqu’à en oublier les visées des missions et des pensionnats ? « On veut nous faire sentir coupables ! », affirment ceux qui ne souffrent pas qu’on leur mette ce passé sous le nez. Ce n’est pas évidemment le cas de Vaugeois, trop avisé pour réduire le passé à de simples fabulations du présent. Mais la prudence pourrait le dispenser de croire à quelques raccourcis, comme lorsqu’il affirme que sur 3400 cas d’enfants autochtones perdus ou malmenés répertoriés au Canada, 35 seulement l’ont été au Québec. Ce qui le mène à conclure qu’il y eut plus d’enfants agressés dans les collèges classiques que dans les pensionnats. Prétendre traiter du sort des oubliés de l’histoire, mais sans se donner la peine de remettre en question la qualité de pareilles données, voilà qui ne cesse de m’étonner.

Vaugeois a bien raison de le dire dans son livre : « L’histoire des Autochtones du nord de l’Amérique reste à écrire. »